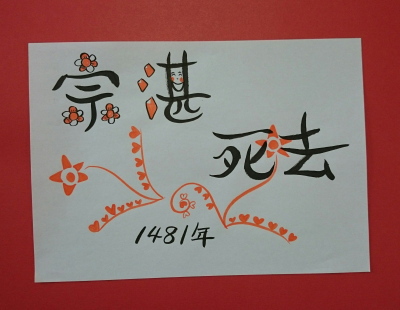

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1481年

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1481年2015年04月27日

1481年 禅僧・一休宗純(いっきゅうそうじゅん)が死去

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 禅僧・一休宗純(いっきゅうそうじゅん)が死去

一休宗純(いっきゅうそうじゅん)

室町中期の臨済宗の僧。

後小松天皇の落胤(らくいん)といわれる。

6歳で京都安国寺に入る。

応仁の乱が鎮まった1474年勅命によって大徳寺の第47代住持となり、荒廃した伽藍(がらん)の再興に尽くした。

世に伝えられる頓智咄(とんちばなし)は後世のもの。

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 禅僧・一休宗純(いっきゅうそうじゅん)が死去

一休宗純(いっきゅうそうじゅん)

室町中期の臨済宗の僧。

後小松天皇の落胤(らくいん)といわれる。

6歳で京都安国寺に入る。

応仁の乱が鎮まった1474年勅命によって大徳寺の第47代住持となり、荒廃した伽藍(がらん)の再興に尽くした。

世に伝えられる頓智咄(とんちばなし)は後世のもの。

2015年04月24日

1481年 足利義政が美濃守護・土岐成頼に美濃紙を要求

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 足利義政が美濃守護・土岐成頼に美濃紙を要求

前将軍・足利義政(あしかがよしまさ)が、美濃守護・土岐成頼(ときしげより)に特産品の美濃紙(みのがみ)の進上を求める。

美濃紙(みのがみ)

美濃国(岐阜県)を原産とする紙の総称。

楮(こうぞ)で漉(す)いた和紙。古く奈良時代から用いられ、土岐成頼が保護・推進したことで一大集産地へと成長。

足利義政に届けられた美濃紙は幕府関係者から高い評価を得て、数多くの和本の用紙として使用された。

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 足利義政が美濃守護・土岐成頼に美濃紙を要求

前将軍・足利義政(あしかがよしまさ)が、美濃守護・土岐成頼(ときしげより)に特産品の美濃紙(みのがみ)の進上を求める。

美濃紙(みのがみ)

美濃国(岐阜県)を原産とする紙の総称。

楮(こうぞ)で漉(す)いた和紙。古く奈良時代から用いられ、土岐成頼が保護・推進したことで一大集産地へと成長。

足利義政に届けられた美濃紙は幕府関係者から高い評価を得て、数多くの和本の用紙として使用された。

2015年04月23日

1481年 越前守護・朝倉孝景(あさくらたかかげ)が死去

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 越前守護・朝倉孝景(あさくらたかかげ)が死去

朝倉孝景(あさくらたかかげ)

越前守護の斯波(しば)氏の三家老の一人。

斯波氏の内紛に乗じ、守護代甲斐氏を討って越前を領し一乗谷に築城(一乗谷城)して朝倉氏繁栄の基礎を築いた (→一乗谷城 ) 。

朝倉孝景に関する記事

※【応仁の乱】1467年5月、上京の戦い(かみぎょうのたたかい)

※【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

※【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

※【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

※【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

※【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

※1472年 朝倉孝景が越前を支配

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 越前守護・朝倉孝景(あさくらたかかげ)が死去

朝倉孝景(あさくらたかかげ)

越前守護の斯波(しば)氏の三家老の一人。

斯波氏の内紛に乗じ、守護代甲斐氏を討って越前を領し一乗谷に築城(一乗谷城)して朝倉氏繁栄の基礎を築いた (→一乗谷城 ) 。

朝倉孝景に関する記事

※【応仁の乱】1467年5月、上京の戦い(かみぎょうのたたかい)

※【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

※【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

※【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

※【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

※【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

※1472年 朝倉孝景が越前を支配

2015年04月22日

1481年 『大学(だいがく)』の注釈書『大学章句(だいがくしょうく)』刊行

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 『大学(だいがく)』の注釈書『大学章句(だいがくしょうく)』刊行

桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が、中国の宋時代の儒学者・朱子が記した『大学章句(だいがくしょうく)』を刊行した。

桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)

臨済宗の僧。明に渡って朱子学を学ぶ。島津忠昌に招かれ薩摩の桂樹庵で宋学を講じる。薩南学派の祖。

大学章句(だいがくしょうく)

儒教の教えを記した『四書(ししょ)』は論語、孟子、中庸、大学に分かれており、その中の『大学』に朱子がわかりやすく注釈を入れたもの。

桂庵玄樹に関する記事

※1477年 菊池重朝が儒教の儀式『釈奠』を再開

※1478年 儒学者・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が薩摩に来訪

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 『大学(だいがく)』の注釈書『大学章句(だいがくしょうく)』刊行

桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が、中国の宋時代の儒学者・朱子が記した『大学章句(だいがくしょうく)』を刊行した。

桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)

臨済宗の僧。明に渡って朱子学を学ぶ。島津忠昌に招かれ薩摩の桂樹庵で宋学を講じる。薩南学派の祖。

大学章句(だいがくしょうく)

儒教の教えを記した『四書(ししょ)』は論語、孟子、中庸、大学に分かれており、その中の『大学』に朱子がわかりやすく注釈を入れたもの。

桂庵玄樹に関する記事

※1477年 菊池重朝が儒教の儀式『釈奠』を再開

※1478年 儒学者・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が薩摩に来訪

2015年04月21日

1481年 一条兼良(いちじょうかねら)死去

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 一条兼良(いちじょうかねら)死去

一条兼良(いちじょうかねら、かねよし)

室町時代の公卿・古典学者。関白太政大臣。

500年来の学者、無双の才人などと評された。また、自らも菅原道真以上の学者と豪語していた。

著「花鳥余情」「古今集童蒙抄」「樵談治要(しようだんちよう)」「東斎随筆」「尺素往来(せきそおうらい)」など。

一条兼良に関する記事

※1468年 関白の一条兼良(いちじょうかねら)が戦渦を逃れ京を脱出

※1472年 源氏物語の解説書『花鳥余情』完成

※1477年 源氏物語解説書『源語秘訣』完成

※1479年 連歌論書『老のすさみ』完成

※1480年 斎藤妙椿(さいとうみょうちん)が死去

※1480年 政治指南書『樵談治要(しょうだんちよう)』完成

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 一条兼良(いちじょうかねら)死去

一条兼良(いちじょうかねら、かねよし)

室町時代の公卿・古典学者。関白太政大臣。

500年来の学者、無双の才人などと評された。また、自らも菅原道真以上の学者と豪語していた。

著「花鳥余情」「古今集童蒙抄」「樵談治要(しようだんちよう)」「東斎随筆」「尺素往来(せきそおうらい)」など。

一条兼良に関する記事

※1468年 関白の一条兼良(いちじょうかねら)が戦渦を逃れ京を脱出

※1472年 源氏物語の解説書『花鳥余情』完成

※1477年 源氏物語解説書『源語秘訣』完成

※1479年 連歌論書『老のすさみ』完成

※1480年 斎藤妙椿(さいとうみょうちん)が死去

※1480年 政治指南書『樵談治要(しょうだんちよう)』完成

2015年04月20日

1481年 鞍馬寺(くらまでら)本堂の造立供養開催

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 鞍馬寺(くらまでら)本堂の造立供養開催

鞍馬寺(くらまでら)

1949年まで天台宗に属したが以降独立して鞍馬弘教総本山となっている。

開創は宝亀元年(770年)、開山は鑑真(がんじん)の弟子鑑禎と伝える。

京都府京都市左京区鞍馬本町1074

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 鞍馬寺(くらまでら)本堂の造立供養開催

鞍馬寺(くらまでら)

1949年まで天台宗に属したが以降独立して鞍馬弘教総本山となっている。

開創は宝亀元年(770年)、開山は鑑真(がんじん)の弟子鑑禎と伝える。

京都府京都市左京区鞍馬本町1074

2015年04月17日

1481年 結城政朝が一日万句(いちにちまんく)を奉納

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 結城政朝(ゆうきまさとも)が一日万句(いちにちまんく)を奉納

陸奥国白河城城主・結城政朝(ゆうきまさとも)が城下の鹿島社に一日万句(いちにちまんく)を奉納した。

一日万句(いちにちまんく)

100句で1組の百韻連歌(ひゃくいんれんが)を100組分、1日で詠むことで、一族や有力家臣らが20座に分かれ、それぞれが5組の百韻連歌を詠んだ。

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 結城政朝(ゆうきまさとも)が一日万句(いちにちまんく)を奉納

陸奥国白河城城主・結城政朝(ゆうきまさとも)が城下の鹿島社に一日万句(いちにちまんく)を奉納した。

一日万句(いちにちまんく)

100句で1組の百韻連歌(ひゃくいんれんが)を100組分、1日で詠むことで、一族や有力家臣らが20座に分かれ、それぞれが5組の百韻連歌を詠んだ。

2015年04月16日

1481年 画僧・宗湛(そうたん)が死去

トップ > サイトマップ >

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 画僧・宗湛(そうたん)が死去

宗湛(そうたん)

室町時代の僧、画家。

一休宗純の兄弟子。

相国寺松泉軒(しょうこくじしょうせんけん)に描いた襖絵が将軍・足利義政の絶賛を受け、以後幕府の御用画師(えし)となる。

1481(文明13)年の出来事

1481(文明13)年の出来事

1481年 画僧・宗湛(そうたん)が死去

宗湛(そうたん)

室町時代の僧、画家。

一休宗純の兄弟子。

相国寺松泉軒(しょうこくじしょうせんけん)に描いた襖絵が将軍・足利義政の絶賛を受け、以後幕府の御用画師(えし)となる。