› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1475年

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1475年2015年03月02日

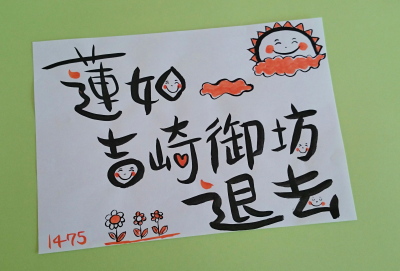

1475年 蓮如が吉崎御坊を退去

トップ > サイトマップ >

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 蓮如(れんにょ)が吉崎御坊(よしざきごぼう)を退去

蓮如(れんにょ)

生誕 1415年(応永22年)

死没 1499年(明応8年)

室町時代の浄土真宗の僧。本願寺第8世。本願寺中興の祖。

17歳のとき青蓮院尊応の室に入り,次いで大谷の草庵で宗義をきわめ,1447年に関東に下り,親鸞の遺跡を巡拝した。

1471年、越前吉崎に道場をひらき、『御文(おふみ)(御文章(ごぶんしょう)』をしたためて布教につとめる。

1475年、吉崎を退去。

1478年、山科に坊舎の造営を開始。

1483年、山科本願寺の落成。

1486年、紀伊に下向。

1489年、寺務を実如に譲り、山科南殿に隠居。

1496年、大坂石山の地に石山御坊を建立し、居所とした(後の石山本願寺)。

1499年、石山御坊より山科本願寺に帰参。山科本願寺において85歳で示寂。

⇒1470年 蓮如が親鸞聖人絵伝を真宗寺に贈る

⇒1471年 蓮如が布教拠点として吉崎御坊を建立

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 蓮如(れんにょ)が吉崎御坊(よしざきごぼう)を退去

蓮如(れんにょ)

生誕 1415年(応永22年)

死没 1499年(明応8年)

室町時代の浄土真宗の僧。本願寺第8世。本願寺中興の祖。

17歳のとき青蓮院尊応の室に入り,次いで大谷の草庵で宗義をきわめ,1447年に関東に下り,親鸞の遺跡を巡拝した。

1471年、越前吉崎に道場をひらき、『御文(おふみ)(御文章(ごぶんしょう)』をしたためて布教につとめる。

1475年、吉崎を退去。

1478年、山科に坊舎の造営を開始。

1483年、山科本願寺の落成。

1486年、紀伊に下向。

1489年、寺務を実如に譲り、山科南殿に隠居。

1496年、大坂石山の地に石山御坊を建立し、居所とした(後の石山本願寺)。

1499年、石山御坊より山科本願寺に帰参。山科本願寺において85歳で示寂。

⇒1470年 蓮如が親鸞聖人絵伝を真宗寺に贈る

⇒1471年 蓮如が布教拠点として吉崎御坊を建立

ちくま文庫 い79−9日本幻論漂泊者のこころ 蓮如・熊楠・隠岐共和国/五木寛之 |

2015年02月27日

1475年 連歌師・心敬が死去

トップ > サイトマップ >

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 連歌師・心敬(しんけい)が死去

心敬(しんけい)

室町時代中期の天台宗の僧、連歌師

生誕 1406年(応永3年)

死没 1475年5月20日(文明7年4月16日)

1406年、紀伊に生まれる。3歳で僧となり、比叡山延暦寺で修行するとともに和歌を学び、これらの教えを連歌に反映させる。

連歌や和歌の修行は、仏教の修行と同じものであるという心敬の連歌論は、当時の連歌師たちの間では異質なものと考えられていたが、主著である『ささめごと』のほか『老のくり言』『ひとり言』などに強調され、次代の宗祇、猪苗代兼載、侘び茶の村田珠光ら茶人にも大きな影響を与えることになった。

応仁の乱の戦乱を避けて晩年を関東で過ごし、70歳で死去。

⇒1468年 心敬の随筆本『ひとりごと』完成

⇒1468年 宗祇の旅日記『白河紀行』完成

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 連歌師・心敬(しんけい)が死去

心敬(しんけい)

室町時代中期の天台宗の僧、連歌師

生誕 1406年(応永3年)

死没 1475年5月20日(文明7年4月16日)

1406年、紀伊に生まれる。3歳で僧となり、比叡山延暦寺で修行するとともに和歌を学び、これらの教えを連歌に反映させる。

連歌や和歌の修行は、仏教の修行と同じものであるという心敬の連歌論は、当時の連歌師たちの間では異質なものと考えられていたが、主著である『ささめごと』のほか『老のくり言』『ひとり言』などに強調され、次代の宗祇、猪苗代兼載、侘び茶の村田珠光ら茶人にも大きな影響を与えることになった。

応仁の乱の戦乱を避けて晩年を関東で過ごし、70歳で死去。

⇒1468年 心敬の随筆本『ひとりごと』完成

⇒1468年 宗祇の旅日記『白河紀行』完成

御所本 ささめごと 上 〔心敬/著〕 木藤才蔵/編 |

2015年02月26日

1475年 松平親忠が大樹寺を創建

トップ > サイトマップ >

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 松平親忠(まつだいらちかただ)が大樹寺(だいじゅじ)を創建

三河の松平親忠(まつだいらちかただ)が、1467年に尾張の軍勢との間で行われた戦いによる死者を弔うために大樹寺(愛知県岡崎市)を創建。

大樹寺(だいじゅじ)

1475年、三河の安城松平家の初代当主で、安祥城主の松平親忠(まつだいらちかただ)が戦死者供養のため、大樹寺を創建した。

大樹寺は松平親忠によって、松平家の菩提寺となる。

1560年、桶狭間の戦いで今川軍は織田信長軍に破れ敗走。松平元康(徳川家康)はここ大樹寺に逃げ帰り、先祖の墓前で自害しようとしたが、住職の登誉に諭されて思い留まった。

1615年、徳川家康は先祖松平八代廟所を寺内に建立。

1617年、徳川家康の一周忌が営まれ、現在の墓の姿が整ったとされます。

松平親忠(まつだいらちかただ)

生誕 永享3年(1431年)? 永享10年(1438年)?

死没 文亀元年8月10日(1501年9月22日)

父:松平信光、母:真浄院殿(一色満範の娘?)

1434年 or 1438年に松平氏第3代当主・松平信光の三男として誕生。

1488年頃に、父・信光が死去したために家督を継ぎ、安祥城主となる。(史料が残っておらず、はっきりしたことはわからず)

しかし、間もなく出家して西忠と号した。

1475年、親忠は大樹寺を創建。

1493年の井田野の戦いで中条氏らを破る。

1496年、松平長親に家督を譲り隠居。

1501年8月10日、死去。

【松平家】

※初代 親氏

※二代 泰親

※三代 信光

※四代 親忠

※五代 長親

※六代 信忠

※七代 清康

※八代 広忠

※九代 家康

大樹寺(だいじゅじ)

岡崎市鴨田町字広元5-1

電話 0564-21-3917

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 松平親忠(まつだいらちかただ)が大樹寺(だいじゅじ)を創建

三河の松平親忠(まつだいらちかただ)が、1467年に尾張の軍勢との間で行われた戦いによる死者を弔うために大樹寺(愛知県岡崎市)を創建。

大樹寺(だいじゅじ)

1475年、三河の安城松平家の初代当主で、安祥城主の松平親忠(まつだいらちかただ)が戦死者供養のため、大樹寺を創建した。

大樹寺は松平親忠によって、松平家の菩提寺となる。

1560年、桶狭間の戦いで今川軍は織田信長軍に破れ敗走。松平元康(徳川家康)はここ大樹寺に逃げ帰り、先祖の墓前で自害しようとしたが、住職の登誉に諭されて思い留まった。

1615年、徳川家康は先祖松平八代廟所を寺内に建立。

1617年、徳川家康の一周忌が営まれ、現在の墓の姿が整ったとされます。

松平親忠(まつだいらちかただ)

生誕 永享3年(1431年)? 永享10年(1438年)?

死没 文亀元年8月10日(1501年9月22日)

父:松平信光、母:真浄院殿(一色満範の娘?)

1434年 or 1438年に松平氏第3代当主・松平信光の三男として誕生。

1488年頃に、父・信光が死去したために家督を継ぎ、安祥城主となる。(史料が残っておらず、はっきりしたことはわからず)

しかし、間もなく出家して西忠と号した。

1475年、親忠は大樹寺を創建。

1493年の井田野の戦いで中条氏らを破る。

1496年、松平長親に家督を譲り隠居。

1501年8月10日、死去。

【松平家】

※初代 親氏

※二代 泰親

※三代 信光

※四代 親忠

※五代 長親

※六代 信忠

※七代 清康

※八代 広忠

※九代 家康

大樹寺(だいじゅじ)

岡崎市鴨田町字広元5-1

電話 0564-21-3917

2015年02月25日

1475年 朝廷儀式『四方拝』再開

トップ > サイトマップ >

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 1月1日

朝廷儀式『四方拝(しほうはい)』再開

四方拝(しほうはい)

宮中で行われる一年最初の儀式。天皇が天地の神々や先祖に、無病息災や豊作、国家の安泰などを祈願する新年の儀式。

平安時代初期の嵯峨天皇の時代に宮中で始まったと伝えられている。

儀式として定着したのは宇多天皇の時代で、『宇多天皇御記』の寛平2年旧暦元旦が四方拝が行われたと記録がある。

応仁の乱で一時中断されたが、後土御門天皇の手によって再興。以後現在に至るまで絶えることなく受け継がれている。

⇒正月の宮中祭祀(きゅうちゅう・さいし)

1475(文明7)年の出来事

1475(文明7)年の出来事

1475年 1月1日

朝廷儀式『四方拝(しほうはい)』再開

四方拝(しほうはい)

宮中で行われる一年最初の儀式。天皇が天地の神々や先祖に、無病息災や豊作、国家の安泰などを祈願する新年の儀式。

平安時代初期の嵯峨天皇の時代に宮中で始まったと伝えられている。

儀式として定着したのは宇多天皇の時代で、『宇多天皇御記』の寛平2年旧暦元旦が四方拝が行われたと記録がある。

応仁の乱で一時中断されたが、後土御門天皇の手によって再興。以後現在に至るまで絶えることなく受け継がれている。

⇒正月の宮中祭祀(きゅうちゅう・さいし)

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】カラー図説天皇の祈りと宮中祭祀 [ 久能靖 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0229%2f9784585230229.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0229%2f9784585230229.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】カラー図説天皇の祈りと宮中祭祀 [ 久能靖 ] |