› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 応仁の乱

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 応仁の乱2014年12月02日

【応仁の乱】1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

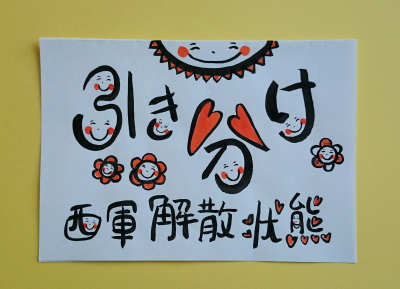

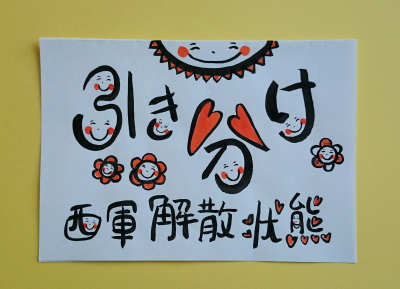

【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

文明9年(1477年)11月20日、幕府によって『天下静謐(てんかせいひつ)』の祝宴が催され、足利義政は京にとどまっていた東軍諸将と会見し、戦いの終結を祝福。ここに11年に及ぶ大乱の幕が降ろされた。

この後将軍や守護といった室町幕府の権威はさらに失墜。全国各地で下剋上が起こり、戦国時代が到来することに。

【応仁の乱のその後】

延徳元年(1489年)3月、室町幕府9代将軍・足利義尚(あしかがよしひさ)が死去。これを知った8代将軍・足利義政の弟・義視(よしみ)は、わが子・義稙(よしたね)を将軍に継がせようとする。翌1490年、足利義政が亡くなったため、足利義稙が室町幕府10代将軍に。

このころ、管領として権勢を振るっていたのは細川政元(まさもと)。細川勝元は初めは足利義稙を補佐していたが、義稙が成長するにつれて二人の折り合いが悪くなる。

明応2年(1493年)、細川政元は足利義稙に叛き、足利義政の弟・政知(まさとも)の子で僧の清晃(せいこう、のちの義澄(よしずみ))を将軍にしようと画策する。

そこで足利義稙は河内の守護・畠山政長に保護を求めた。それを知った細川政元は直ちに畠山政長の根城を攻略し畠山政長を自害させ、足利義稙を京都に連れ戻して幽閉した。そして細川政元は思い通り足利義澄を室町幕府11代将軍に就けた。

これにより細川政元はますます権威を振り回し、ついには自分が擁立した将軍・義澄とも衝突。家臣からも恨みを買うようになった。

細川政元には3人の養子がいた。澄之(すみゆき)、澄元(すみもと)、高国(たかくに)。

1507年、細川澄之、養父・政元を殺す。細川澄之は澄元も殺そうとしたが、澄元は近江に逃れ難を逃れた。ところが、その直後、澄之は高国に殺される。澄元が京都に戻り、政元の跡を継いだ。

1507年、細川澄之、養父・政元を殺す

1507年、細川高国、澄之を殺す

細川内部の跡目争いの最中、足利義稙は周防山口の大内軍と和泉堺に上陸。このため、将軍・義澄と細川澄元は近江に逃げる。それを細川高国が出迎え、足利義稙は再び将軍に。そして細川高国は細川宗家を継ぎ、管領に。

1508年、足利義稙、再び将軍就任

1508年、細川高国、管領に就任

政局の安定もつかの間。今度は細川高国と将軍・足利義稙が権威を張り合うようになり、足利義稙は突然堺に逃走。

細川高国はかつて敵であった前将軍・足利義澄の遺児・義晴を将軍に就けた。

1521年、室町幕府12代将軍に足利義晴就任

細川高国は足利義晴を将軍に就け、しばらくは栄華の日を送っていたが、阿波の三好氏が攻めてきたため、足利義晴を連れて近江に逃れた。

三好元長は将軍・足利義晴の弟・義維(よしつな)と細川晴元を担いでおり、高国は細川晴元に決戦を挑んだが敗れ、のちに自刃した。

1531年、細川高国、細川晴元に殺される

細川高国が滅び、将軍・足利義晴も上京し、細川晴元が管領となり、京都は安泰に。しかし、足利義晴が隠居し、その子・義輝(よしてる)が13代将軍に就くと、管領・細川晴元の家臣で、主家をしのぐ勢力を持つようになった三好長慶(ながよし)らが叛意を見せるようになる。

1546年、室町幕府13代将軍に足利義輝就任

前将軍・足利義晴と管領・細川晴元が対立。その間に三好長慶が京を占領し、細川高国の養子・氏綱(うじつな)が管領に就いた。

足利義晴、義輝親子は近江に逃げる。

1552年、細川氏綱、管領に就任(室町幕府最後の管領)

1560年、桶狭間の戦い

将軍・足利義輝は和議を結び京に戻るが、その後もにらみ合いは続く。足利義輝は三好義継(長慶の子)とその家臣・松永久秀らの手で殺された。義輝の弟・覚慶(のちの義昭)は細川藤孝らの許に身を寄せた。

1565年、将軍・足利義輝自刃

1568年、室町幕府14代将軍に足利義栄就任

1568年、室町幕府15代将軍に足利義昭就任

1573年、室町幕府滅びる

前のページのつづき

【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

文明9年(1477年)11月20日、幕府によって『天下静謐(てんかせいひつ)』の祝宴が催され、足利義政は京にとどまっていた東軍諸将と会見し、戦いの終結を祝福。ここに11年に及ぶ大乱の幕が降ろされた。

この後将軍や守護といった室町幕府の権威はさらに失墜。全国各地で下剋上が起こり、戦国時代が到来することに。

【応仁の乱のその後】

延徳元年(1489年)3月、室町幕府9代将軍・足利義尚(あしかがよしひさ)が死去。これを知った8代将軍・足利義政の弟・義視(よしみ)は、わが子・義稙(よしたね)を将軍に継がせようとする。翌1490年、足利義政が亡くなったため、足利義稙が室町幕府10代将軍に。

このころ、管領として権勢を振るっていたのは細川政元(まさもと)。細川勝元は初めは足利義稙を補佐していたが、義稙が成長するにつれて二人の折り合いが悪くなる。

明応2年(1493年)、細川政元は足利義稙に叛き、足利義政の弟・政知(まさとも)の子で僧の清晃(せいこう、のちの義澄(よしずみ))を将軍にしようと画策する。

そこで足利義稙は河内の守護・畠山政長に保護を求めた。それを知った細川政元は直ちに畠山政長の根城を攻略し畠山政長を自害させ、足利義稙を京都に連れ戻して幽閉した。そして細川政元は思い通り足利義澄を室町幕府11代将軍に就けた。

これにより細川政元はますます権威を振り回し、ついには自分が擁立した将軍・義澄とも衝突。家臣からも恨みを買うようになった。

細川政元には3人の養子がいた。澄之(すみゆき)、澄元(すみもと)、高国(たかくに)。

1507年、細川澄之、養父・政元を殺す。細川澄之は澄元も殺そうとしたが、澄元は近江に逃れ難を逃れた。ところが、その直後、澄之は高国に殺される。澄元が京都に戻り、政元の跡を継いだ。

1507年、細川澄之、養父・政元を殺す

1507年、細川高国、澄之を殺す

細川内部の跡目争いの最中、足利義稙は周防山口の大内軍と和泉堺に上陸。このため、将軍・義澄と細川澄元は近江に逃げる。それを細川高国が出迎え、足利義稙は再び将軍に。そして細川高国は細川宗家を継ぎ、管領に。

1508年、足利義稙、再び将軍就任

1508年、細川高国、管領に就任

政局の安定もつかの間。今度は細川高国と将軍・足利義稙が権威を張り合うようになり、足利義稙は突然堺に逃走。

細川高国はかつて敵であった前将軍・足利義澄の遺児・義晴を将軍に就けた。

1521年、室町幕府12代将軍に足利義晴就任

細川高国は足利義晴を将軍に就け、しばらくは栄華の日を送っていたが、阿波の三好氏が攻めてきたため、足利義晴を連れて近江に逃れた。

三好元長は将軍・足利義晴の弟・義維(よしつな)と細川晴元を担いでおり、高国は細川晴元に決戦を挑んだが敗れ、のちに自刃した。

1531年、細川高国、細川晴元に殺される

細川高国が滅び、将軍・足利義晴も上京し、細川晴元が管領となり、京都は安泰に。しかし、足利義晴が隠居し、その子・義輝(よしてる)が13代将軍に就くと、管領・細川晴元の家臣で、主家をしのぐ勢力を持つようになった三好長慶(ながよし)らが叛意を見せるようになる。

1546年、室町幕府13代将軍に足利義輝就任

前将軍・足利義晴と管領・細川晴元が対立。その間に三好長慶が京を占領し、細川高国の養子・氏綱(うじつな)が管領に就いた。

足利義晴、義輝親子は近江に逃げる。

1552年、細川氏綱、管領に就任(室町幕府最後の管領)

1560年、桶狭間の戦い

将軍・足利義輝は和議を結び京に戻るが、その後もにらみ合いは続く。足利義輝は三好義継(長慶の子)とその家臣・松永久秀らの手で殺された。義輝の弟・覚慶(のちの義昭)は細川藤孝らの許に身を寄せた。

1565年、将軍・足利義輝自刃

1568年、室町幕府14代将軍に足利義栄就任

1568年、室町幕府15代将軍に足利義昭就任

1573年、室町幕府滅びる

2014年12月01日

【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

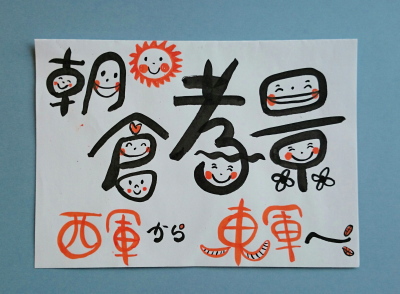

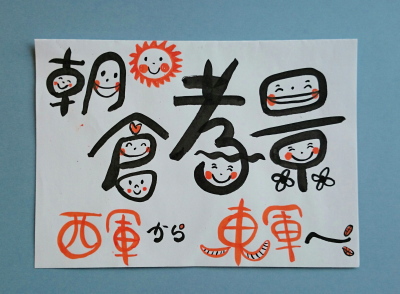

1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

文明9年(1477年)9月22日、【西軍】の主力・畠山義就が【東軍】畠山政長の追討を名目に河内に下国。

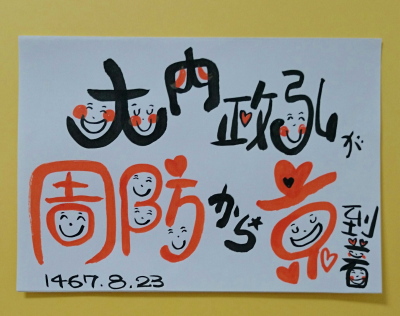

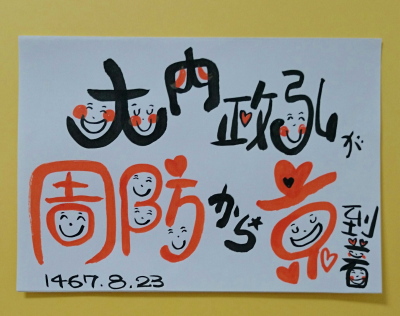

11月11日には【西軍】大内政弘をはじめとする諸将らが帰還。これによって西軍は解散状態となり、戦いは決着がつかないまま引き分けに終わった。

畠山義就や大内政弘が京から徹底するにあたり、日野富子が自身の蓄財から莫大な徹底費用をねん出したと言われている。

日野富子は応仁の乱で、東軍、西軍関係なく軍費を高利で貸し付け財を蓄えた。戦乱で苦しみ民衆をよそに金儲けに走ったが、いっぽうでは一日も早く京の平穏を取り戻すために畠山義就や大内政弘が撤退するための費用を出したようだ。

つづく

⇒【応仁の乱】1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

前のページのつづき

【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

文明9年(1477年)9月22日、【西軍】の主力・畠山義就が【東軍】畠山政長の追討を名目に河内に下国。

11月11日には【西軍】大内政弘をはじめとする諸将らが帰還。これによって西軍は解散状態となり、戦いは決着がつかないまま引き分けに終わった。

畠山義就や大内政弘が京から徹底するにあたり、日野富子が自身の蓄財から莫大な徹底費用をねん出したと言われている。

日野富子は応仁の乱で、東軍、西軍関係なく軍費を高利で貸し付け財を蓄えた。戦乱で苦しみ民衆をよそに金儲けに走ったが、いっぽうでは一日も早く京の平穏を取り戻すために畠山義就や大内政弘が撤退するための費用を出したようだ。

つづく

⇒【応仁の乱】1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

2014年11月30日

【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

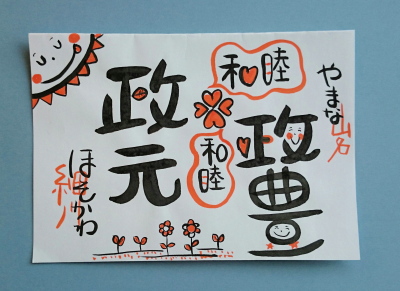

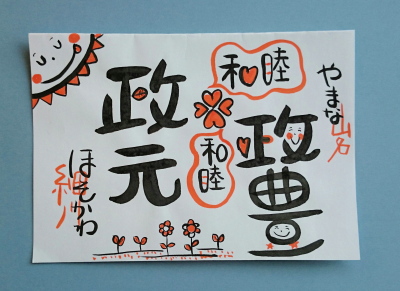

1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

文明6年(1474年)4月3日、【東軍】細川勝元の家督を継いだ細川政元(まさもと)と【西軍】山名宗全の家督を継いだ山名政豊(まさとよ)が協議した結果、両者の間で和睦が成立。

山名政豊が東軍にくだるということにして京都での戦争を終わらせた。

しかし、応仁の乱の導火線となった畠山義就と畠山政長の私闘は止まず、また足利義政と足利義視の間も和解していなかったので、京都に残っている両軍は小競り合いを続けていた。

【東軍】

細川政元、畠山政長、赤松政則

【西軍】

畠山義就、大内政弘

つづく

⇒【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

前のページのつづき

【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

文明6年(1474年)4月3日、【東軍】細川勝元の家督を継いだ細川政元(まさもと)と【西軍】山名宗全の家督を継いだ山名政豊(まさとよ)が協議した結果、両者の間で和睦が成立。

山名政豊が東軍にくだるということにして京都での戦争を終わらせた。

しかし、応仁の乱の導火線となった畠山義就と畠山政長の私闘は止まず、また足利義政と足利義視の間も和解していなかったので、京都に残っている両軍は小競り合いを続けていた。

【東軍】

細川政元、畠山政長、赤松政則

【西軍】

畠山義就、大内政弘

つづく

⇒【応仁の乱】1477年11月11日、西軍の武将たちが領地に帰還し引き分けに

2014年11月29日

【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

文明5年(1473年)12月19日、足利義政が嫡子・義尚(よしひさ)に将軍職を譲り隠居。これにより、足利義尚が正式に室町幕府9代将軍となる。

幕府では足利義尚の母・日野富子の勢力が拡大し、足利義政の実権は失われていった。

【西軍】山名宗全、【東軍】細川勝元、両軍の指揮官が亡くなり、足利義尚が将軍に就任したことで、東軍と西軍が戦う理由がまたひとつなくなる。

つづく

⇒【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

前のページのつづき

【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

文明5年(1473年)12月19日、足利義政が嫡子・義尚(よしひさ)に将軍職を譲り隠居。これにより、足利義尚が正式に室町幕府9代将軍となる。

幕府では足利義尚の母・日野富子の勢力が拡大し、足利義政の実権は失われていった。

【西軍】山名宗全、【東軍】細川勝元、両軍の指揮官が亡くなり、足利義尚が将軍に就任したことで、東軍と西軍が戦う理由がまたひとつなくなる。

つづく

⇒【応仁の乱】1474年4月3日、東軍・細川政元と西軍・山名政豊が和睦

2014年11月28日

【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

まるで【西軍】山名宗全のあとを追うように、【東軍】細川勝元も宗全の死後2か月後に亡くなる。

文明5年(1473年)5月11日、病気を患い死去。でも、一説では山名派による暗殺説もあり。まぁ、宗全が亡くなって、そのあとすぐに勝元がなくなったからね・・・。いろいろと憶測はされるよね。

両軍とも指揮官を失ったことで、厭戦気分が高まる。

つづく

⇒【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

前のページのつづき

【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

まるで【西軍】山名宗全のあとを追うように、【東軍】細川勝元も宗全の死後2か月後に亡くなる。

文明5年(1473年)5月11日、病気を患い死去。でも、一説では山名派による暗殺説もあり。まぁ、宗全が亡くなって、そのあとすぐに勝元がなくなったからね・・・。いろいろと憶測はされるよね。

両軍とも指揮官を失ったことで、厭戦気分が高まる。

つづく

⇒【応仁の乱】1473年12月19日、足利義尚が将軍に就任

2014年11月27日

【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

1473年3月18日、【西軍】山名宗全死去

文明4年(1472年)1月、【西軍】山名宗全は【東軍】細川勝元に和議を提案したがうまくいかず。

文明4年(1472年)5月、山名宗全が自殺(切腹未遂)を図る。この理由はわからず。和議もうまくいかず疲れたのかな。何しろ、宗全は年だからね。

文明4年(1472年)8月、山名宗全は家督を山名政豊(やまなまさとよ)に譲り隠居。山名政豊は宗全の子という説、山名宗全の子・教豊(のりとよ)の子という説があり。

文明5年(1473年)3月18日、山名宗全病死。前年の自殺の時の傷も一因になったといわれている。享年70。

つづく

⇒【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

前のページのつづき

【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

1473年3月18日、【西軍】山名宗全死去

文明4年(1472年)1月、【西軍】山名宗全は【東軍】細川勝元に和議を提案したがうまくいかず。

文明4年(1472年)5月、山名宗全が自殺(切腹未遂)を図る。この理由はわからず。和議もうまくいかず疲れたのかな。何しろ、宗全は年だからね。

文明4年(1472年)8月、山名宗全は家督を山名政豊(やまなまさとよ)に譲り隠居。山名政豊は宗全の子という説、山名宗全の子・教豊(のりとよ)の子という説があり。

文明5年(1473年)3月18日、山名宗全病死。前年の自殺の時の傷も一因になったといわれている。享年70。

つづく

⇒【応仁の乱】1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

2014年11月26日

【応仁の乱】1472年1月、和議決裂

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

1472年1月、和議決裂

西軍の主力だった朝倉孝景(あさくらたかかげ)が東軍に寝返ったことで、東軍は有利となる。

文明4年(1472年)、【西軍】山名宗全は戦いを終息させるため、【東軍】細川勝元に和議を提案。

西軍は山名宗全と同様に畠山義就(はたけやまよしなり)、大内政弘(おおうちまさひろ)といった守護たちも和睦に賛成。しかし、【東軍】細川勝元側に反対する勢力があったため、なかなか決まらず、結局、交渉は決裂。

長引く戦いで、武将たちも大変だったの。京都周辺で激闘を繰り返しているとき、彼らの国許が平穏であったわけではなく。戦乱のどさくさに紛れて、土民たちが一揆を起こし、守護配下の地つきの武士に抵抗したり・・・。

京への兵糧輸送が途切れたり・・・ 国許での政変の危機も濃くなり、京都の戦場からからこっそり離脱して国許に帰る武士も出てきたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

前のページのつづき

【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

1472年1月、和議決裂

西軍の主力だった朝倉孝景(あさくらたかかげ)が東軍に寝返ったことで、東軍は有利となる。

文明4年(1472年)、【西軍】山名宗全は戦いを終息させるため、【東軍】細川勝元に和議を提案。

西軍は山名宗全と同様に畠山義就(はたけやまよしなり)、大内政弘(おおうちまさひろ)といった守護たちも和睦に賛成。しかし、【東軍】細川勝元側に反対する勢力があったため、なかなか決まらず、結局、交渉は決裂。

長引く戦いで、武将たちも大変だったの。京都周辺で激闘を繰り返しているとき、彼らの国許が平穏であったわけではなく。戦乱のどさくさに紛れて、土民たちが一揆を起こし、守護配下の地つきの武士に抵抗したり・・・。

京への兵糧輸送が途切れたり・・・ 国許での政変の危機も濃くなり、京都の戦場からからこっそり離脱して国許に帰る武士も出てきたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

2014年11月25日

【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

斯波義廉(しばよしかど)の重臣・朝倉孝景(あさくらたかかげ)は西軍として活躍。

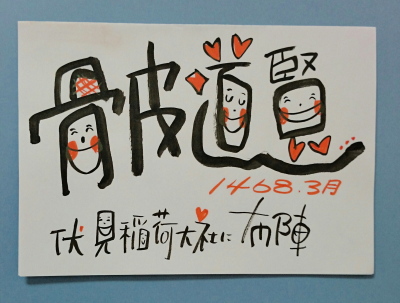

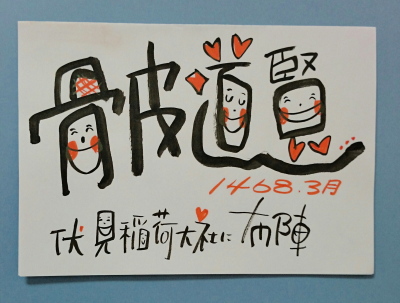

御霊合戦、上京の戦い、相国寺の戦いなど主要合戦に参戦。伏見稲荷に布陣して西軍を撹乱した足軽大将・骨皮道賢(ほねかわどうけん)を討ち取ったのも朝倉孝景だよ。

文明3年(1471年)5月21日、朝倉孝景は将軍・足利義政、細川勝元から西軍から東軍に寝返るよう持ちかけられる。越前守護職と引き換えに東軍の一員に。

東軍へ寝返った朝倉孝景により、越前の実力支配を押し進められ、斯波氏に変わり朝倉孝景が越前守護に。

斯波氏は朝倉にとって主家。その主家を追い出してしまい自分が守護になるんだろからねー まさに下剋上よ。

つづく

⇒

前のページのつづき

【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

斯波義廉(しばよしかど)の重臣・朝倉孝景(あさくらたかかげ)は西軍として活躍。

御霊合戦、上京の戦い、相国寺の戦いなど主要合戦に参戦。伏見稲荷に布陣して西軍を撹乱した足軽大将・骨皮道賢(ほねかわどうけん)を討ち取ったのも朝倉孝景だよ。

文明3年(1471年)5月21日、朝倉孝景は将軍・足利義政、細川勝元から西軍から東軍に寝返るよう持ちかけられる。越前守護職と引き換えに東軍の一員に。

東軍へ寝返った朝倉孝景により、越前の実力支配を押し進められ、斯波氏に変わり朝倉孝景が越前守護に。

斯波氏は朝倉にとって主家。その主家を追い出してしまい自分が守護になるんだろからねー まさに下剋上よ。

つづく

⇒

2014年11月24日

【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

足利義視(あしかがよしみ)が西軍に寝返ったため、室町幕府8代将軍・足利義政(よしまさ)との対立が決定的になる。

これにより次期将軍に足利義政と正室・日野富子の子・足利義尚(あしかがよしひさ)が次期将軍に内定する。

日野富子はめちゃくちゃ嬉しかっただろうな。何しろ、この人は我が子を将軍にしかかったからね。

足利義尚が次期将軍に内定したことにより、京都には東の足利義尚幕府と西の足利義視幕府のふたつができることに。

つづく

⇒【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

足利義視(あしかがよしみ)が西軍に寝返ったため、室町幕府8代将軍・足利義政(よしまさ)との対立が決定的になる。

これにより次期将軍に足利義政と正室・日野富子の子・足利義尚(あしかがよしひさ)が次期将軍に内定する。

日野富子はめちゃくちゃ嬉しかっただろうな。何しろ、この人は我が子を将軍にしかかったからね。

足利義尚が次期将軍に内定したことにより、京都には東の足利義尚幕府と西の足利義視幕府のふたつができることに。

つづく

⇒【応仁の乱】1471年、西軍の朝倉孝景が東軍に寝返る

2014年11月23日

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

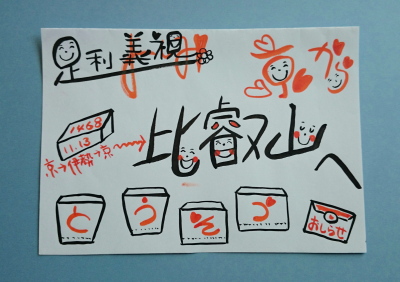

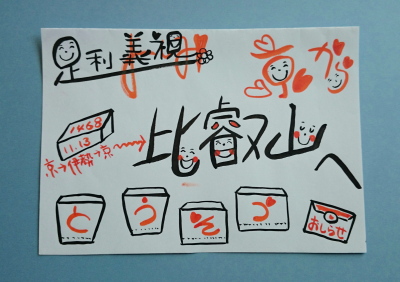

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

応仁2年(1468年)11月13日、比叡山に逃げた足利義視(あしかがよしみ)は孤立した状態であったが、戦いを続けるうえで大義名分を欲しがっていた【西軍】山名宗全(やまなそうぜん)に迎えられた。西軍では疑似幕府(西幕府)が創られ足利義視は将軍に据え置かれた。

足利義視は東軍の大将から西軍の旗印へと転身。

つづく

⇒【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

応仁2年(1468年)11月13日、比叡山に逃げた足利義視(あしかがよしみ)は孤立した状態であったが、戦いを続けるうえで大義名分を欲しがっていた【西軍】山名宗全(やまなそうぜん)に迎えられた。西軍では疑似幕府(西幕府)が創られ足利義視は将軍に据え置かれた。

足利義視は東軍の大将から西軍の旗印へと転身。

つづく

⇒【応仁の乱】1469年1月、足利義尚が次期将軍に内定

2014年11月22日

【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

9月に室町幕府8代将軍・足利義政の説得で京に戻った弟の足利義視。

足利義視は、日野富子の兄・日野勝光(ひのかつみつ)ら幕府から排除するように将軍・足利義政に進言する。

でも、将軍・足利義政はこれを聞き入れず、閏10月には義尚の乳父・伊勢貞親(いせさだちか)を幕府に復帰させる。これによって足利義政と足利義視は対立。

さらに、配下の有馬元家(ありまもといえ)を足利義政の命によって殺害され、身に危険を感じ、今度は比叡山延暦寺に逃走。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

9月に室町幕府8代将軍・足利義政の説得で京に戻った弟の足利義視。

足利義視は、日野富子の兄・日野勝光(ひのかつみつ)ら幕府から排除するように将軍・足利義政に進言する。

でも、将軍・足利義政はこれを聞き入れず、閏10月には義尚の乳父・伊勢貞親(いせさだちか)を幕府に復帰させる。これによって足利義政と足利義視は対立。

さらに、配下の有馬元家(ありまもといえ)を足利義政の命によって殺害され、身に危険を感じ、今度は比叡山延暦寺に逃走。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年11月、足利義視が東軍から西軍へ寝返る

2014年11月20日

【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

1468年9月22日、足利義視が伊勢から京に戻る

応仁元年(1467年)8月、室町幕府8代将軍・足利義政の弟・足利義視(あしかがよしみ)は京から伊勢へ逃走⇒1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

細川勝元の働きを受けて足利義政が、足利義視に『山城、伊勢、近江の寺社の年貢の半分を徴収する権利を与えるから、京に戻ってこい』と。これを受けて足利義視は京に戻る。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

1468年9月22日、足利義視が伊勢から京に戻る

応仁元年(1467年)8月、室町幕府8代将軍・足利義政の弟・足利義視(あしかがよしみ)は京から伊勢へ逃走⇒1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

細川勝元の働きを受けて足利義政が、足利義視に『山城、伊勢、近江の寺社の年貢の半分を徴収する権利を与えるから、京に戻ってこい』と。これを受けて足利義視は京に戻る。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年11月、足利義視が京から比叡山に逃走

2014年11月19日

【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

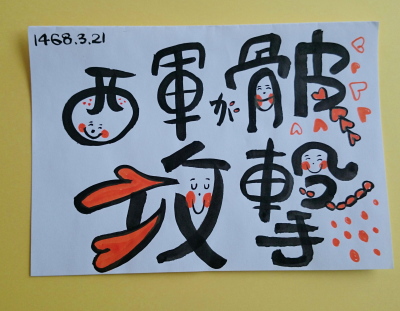

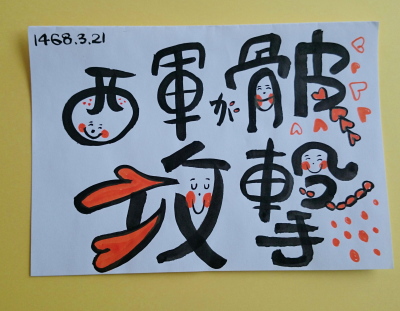

【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

1468年(応仁2年)7月、東軍・細川勝元が管領に就任

【西軍】の斯波義廉(しばよしかど)は管領職を罷免された。そして越前・尾張・遠江3か国の守護職もはく奪された。そして管領の後任には【東軍】の細川勝元が就任。

これで【東軍】と将軍家との結びつきがさらに強くなる。細川勝元にしたら、してやったりって感じだろうね。

管領、守護職を失った斯波義廉はこのあとも西軍に留まり、西軍の主力として各地で戦うよ。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

1468年(応仁2年)7月、東軍・細川勝元が管領に就任

【西軍】の斯波義廉(しばよしかど)は管領職を罷免された。そして越前・尾張・遠江3か国の守護職もはく奪された。そして管領の後任には【東軍】の細川勝元が就任。

これで【東軍】と将軍家との結びつきがさらに強くなる。細川勝元にしたら、してやったりって感じだろうね。

管領、守護職を失った斯波義廉はこのあとも西軍に留まり、西軍の主力として各地で戦うよ。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年9月、足利義視が伊勢から京に戻る

2014年11月18日

【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

1468年3月21日、【東軍】骨皮道賢(ほねかわどうけん)敗れる

【西軍】山名宗全(やまなそうぜん)、斯波義廉(しばよしかど)、朝倉孝景(あさくらたかかげ)、畠山義就(はたけやまよしなり)、大内政弘(おおうちまさひろ)らの大軍が、【東軍】骨皮道賢(ほねかわどうけん)が布陣していた伏見稲荷大社を攻める。

骨皮道賢は女装して逃走しようとしたけど、朝倉孝景に討ち取られ、骨皮勢は一蹴されたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

1468年3月21日、【東軍】骨皮道賢(ほねかわどうけん)敗れる

【西軍】山名宗全(やまなそうぜん)、斯波義廉(しばよしかど)、朝倉孝景(あさくらたかかげ)、畠山義就(はたけやまよしなり)、大内政弘(おおうちまさひろ)らの大軍が、【東軍】骨皮道賢(ほねかわどうけん)が布陣していた伏見稲荷大社を攻める。

骨皮道賢は女装して逃走しようとしたけど、朝倉孝景に討ち取られ、骨皮勢は一蹴されたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年7月、東軍・細川勝元が管領に就任

2014年11月17日

【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

応仁2年(1468年)3月、足軽大将・骨皮道賢(ほねかわどうけん)は【東軍】細川勝元に誘われ東軍に入る。

細川勝元は金品の力で、骨皮道賢を東軍に引き入れたらしいよ。

当時の足軽は徒党を組んで戦いに参加したんだけど、これが評判が悪くてね。というのも、当時の戦いは一騎打ちだったの。でも、足軽たちはそんなことお構いなしで勝負を急ぐあまり勝手に戦ったり、やばいと思ったら逃げ出したの。それに放火や奪略もするから、『悪賢い貧しい庶民』と言われていたの。

骨皮道賢は手勢の足軽300人あまりと伏見稲荷大社に布陣。【西軍】山名方の兵糧を奪い取ったり、民家に放火したり、やりたい放題。これによって【西軍】は撹乱されたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

前のページのつづき

【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

応仁2年(1468年)3月、足軽大将・骨皮道賢(ほねかわどうけん)は【東軍】細川勝元に誘われ東軍に入る。

細川勝元は金品の力で、骨皮道賢を東軍に引き入れたらしいよ。

当時の足軽は徒党を組んで戦いに参加したんだけど、これが評判が悪くてね。というのも、当時の戦いは一騎打ちだったの。でも、足軽たちはそんなことお構いなしで勝負を急ぐあまり勝手に戦ったり、やばいと思ったら逃げ出したの。それに放火や奪略もするから、『悪賢い貧しい庶民』と言われていたの。

骨皮道賢は手勢の足軽300人あまりと伏見稲荷大社に布陣。【西軍】山名方の兵糧を奪い取ったり、民家に放火したり、やりたい放題。これによって【西軍】は撹乱されたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年3月21日、東軍・骨皮道賢敗れる

2014年11月17日

【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

相国寺の戦いで両軍とも消耗し、その後は衝突も散発的に。そして膠着状態が続くと、両軍ともに長期戦に備えて守備を強化。

両軍とも簡単には決着がつかないと思ったんだろうね。陣の土塁を高くしたり、堀を深く堀下げるなどして敵が簡単に侵入できないようにしたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

相国寺の戦いで両軍とも消耗し、その後は衝突も散発的に。そして膠着状態が続くと、両軍ともに長期戦に備えて守備を強化。

両軍とも簡単には決着がつかないと思ったんだろうね。陣の土塁を高くしたり、堀を深く堀下げるなどして敵が簡単に侵入できないようにしたの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年3月、足軽大将・骨皮道賢が東軍に加わる

2014年11月16日

【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

1467年10月3~4日、相国寺の戦い(しょうこくじのたたかい)

【西軍】は、【東軍】細川勝元の邸宅と室町殿(将軍の邸宅)を分断しようと、室町殿、相国寺、内裏に向けて進軍を開始。

【西軍】畠山義就(はたけやまよしなり)・大内政弘(おおうちまさひろ)・一色義直(いっしきよしなお)らの軍勢が朝倉孝景(あさくらたかかげ)らと合流して、相国寺及び周辺の東軍に攻めかかったの。

相国寺には【東軍】細川勝元の子・細川勝之(ほそかわかつゆき)と勝元の家臣・武田信賢(たけだのぶかた)らが守っていたけど、激戦の末に【西軍】が【東軍】を退却させて相国寺を焼き討ち。そして室町殿も半分焼き落としたの。

【東軍】は一度は退却したけど、畠山政長らの援軍を得て反撃。でも両軍ともに消耗が激しくまたもや決着がつかず。

二日間における相国寺の戦いは両軍とも多くの死者を出し終わったの。応仁の乱の中で一番激しい戦いだったの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

1467年10月3~4日、相国寺の戦い(しょうこくじのたたかい)

【西軍】は、【東軍】細川勝元の邸宅と室町殿(将軍の邸宅)を分断しようと、室町殿、相国寺、内裏に向けて進軍を開始。

【西軍】畠山義就(はたけやまよしなり)・大内政弘(おおうちまさひろ)・一色義直(いっしきよしなお)らの軍勢が朝倉孝景(あさくらたかかげ)らと合流して、相国寺及び周辺の東軍に攻めかかったの。

相国寺には【東軍】細川勝元の子・細川勝之(ほそかわかつゆき)と勝元の家臣・武田信賢(たけだのぶかた)らが守っていたけど、激戦の末に【西軍】が【東軍】を退却させて相国寺を焼き討ち。そして室町殿も半分焼き落としたの。

【東軍】は一度は退却したけど、畠山政長らの援軍を得て反撃。でも両軍ともに消耗が激しくまたもや決着がつかず。

二日間における相国寺の戦いは両軍とも多くの死者を出し終わったの。応仁の乱の中で一番激しい戦いだったの。

つづく

⇒【応仁の乱】1468年、西軍、東軍ともに守備を強化する

2014年11月15日

【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

1467年9月18日、南禅寺山で交戦

攻勢に出た西軍。

9月1日、【西軍】畠山義就が【東軍】武田信賢の守る三宝院を放火して落としたの。

6日、将軍・足利義政からの停戦勧告を受けたけど無視して13日には内裏を占拠。

16日、【東軍】は京都郊外にある南禅寺の裏山に布陣したの。でもね、それを【西軍】は察知したんだよねー

18日、【西軍】による南禅寺山攻撃が始まったの。【東軍】は激しく抵抗。それによって今回も決着がつかず。

これによって、南禅寺や青蓮寺(しょうれんじ)など多くの寺院が戦火に巻き込まれたんだよ。

つづく

⇒【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

1467年9月18日、南禅寺山で交戦

攻勢に出た西軍。

9月1日、【西軍】畠山義就が【東軍】武田信賢の守る三宝院を放火して落としたの。

6日、将軍・足利義政からの停戦勧告を受けたけど無視して13日には内裏を占拠。

16日、【東軍】は京都郊外にある南禅寺の裏山に布陣したの。でもね、それを【西軍】は察知したんだよねー

18日、【西軍】による南禅寺山攻撃が始まったの。【東軍】は激しく抵抗。それによって今回も決着がつかず。

これによって、南禅寺や青蓮寺(しょうれんじ)など多くの寺院が戦火に巻き込まれたんだよ。

つづく

⇒【応仁の乱】1467年10月3日、相国寺の戦い

2014年11月14日

【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】西軍・大内政弘が周防から京に到着

【応仁の乱】西軍・大内政弘が周防から京に到着

1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

東軍の総大将に据えられた足利義視(あしかがよしみ)。この人は室町幕府8代将軍・足利義政の弟ね。次期将軍をめぐって兄弟で揉めているの。 ⇒足利将軍家の後継問題

この足利義視が突如京から伊勢へ行ってしまうの。

最初、【西軍】の一色義直(いっしきよしなお)のところに行き、次に北畠教具(きたばたけのりとも)のもとへ。

はっきりした理由はわからないんだけど、『西軍に通じるものがいる』という噂がたち、おびえて伊勢に逃げたって話しもあるよ。

理由はともかく、東軍の大将が逃げてしまったから、東軍の士気は下がってしまい・・・。

(後)北条というと小田原(豊臣秀吉による小田原征伐ね)がすぐに浮かんでくるけど、後北条の祖である北条早雲は最初、足利将軍家に仕えていたの。応仁の乱のころは足利義視に仕えていたから、一緒に伊勢に逃れたの。その後、足利義視は京に戻るんだけど、北条早雲は足利義視にはついていかず伊勢に残り別行動したの。伊勢から駿河に行き、今川家の家督相続問題を調停した後、京に戻るんだけどね。それが文明15年(1483年)だから、もう応仁の乱は終結しており、このときは9代将軍・足利義尚(よしひさ)に仕えるの。

つづく

⇒【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

前のページのつづき

【応仁の乱】西軍・大内政弘が周防から京に到着

【応仁の乱】西軍・大内政弘が周防から京に到着

1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

東軍の総大将に据えられた足利義視(あしかがよしみ)。この人は室町幕府8代将軍・足利義政の弟ね。次期将軍をめぐって兄弟で揉めているの。 ⇒足利将軍家の後継問題

この足利義視が突如京から伊勢へ行ってしまうの。

最初、【西軍】の一色義直(いっしきよしなお)のところに行き、次に北畠教具(きたばたけのりとも)のもとへ。

はっきりした理由はわからないんだけど、『西軍に通じるものがいる』という噂がたち、おびえて伊勢に逃げたって話しもあるよ。

理由はともかく、東軍の大将が逃げてしまったから、東軍の士気は下がってしまい・・・。

(後)北条というと小田原(豊臣秀吉による小田原征伐ね)がすぐに浮かんでくるけど、後北条の祖である北条早雲は最初、足利将軍家に仕えていたの。応仁の乱のころは足利義視に仕えていたから、一緒に伊勢に逃れたの。その後、足利義視は京に戻るんだけど、北条早雲は足利義視にはついていかず伊勢に残り別行動したの。伊勢から駿河に行き、今川家の家督相続問題を調停した後、京に戻るんだけどね。それが文明15年(1483年)だから、もう応仁の乱は終結しており、このときは9代将軍・足利義尚(よしひさ)に仕えるの。

つづく

⇒【応仁の乱】1467年9月18日、南禅寺山で交戦

2014年11月13日

【応仁の乱】1467年8月、西軍・大内政弘が周防から京に到着

トップ > サイトマップ >

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年6月、将軍・足利義政が東軍・細川勝元に協力

【応仁の乱】1467年6月、将軍・足利義政が東軍・細川勝元に協力

1467年8月、西軍・大内政弘が周防から京に到着

【西軍】山内宗全方は賊軍呼ばわりされ、やや劣勢に。勢いを立て直そうと領国から兵を集めたの。西国の大内政弘(おおうちまさひろ)や河野道春(こうのみちはる)にも早く京都にくるように伝えたの。

大内政弘(おおうちまさひろ)は八か国の兵と瀬戸内海海賊衆を率いて、途中で河野道春の兵と合流して、沿道の東軍の防御網を突破して、8月に京都に入ったの。

つづく

⇒【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走

前のページのつづき

【応仁の乱】1467年6月、将軍・足利義政が東軍・細川勝元に協力

【応仁の乱】1467年6月、将軍・足利義政が東軍・細川勝元に協力

1467年8月、西軍・大内政弘が周防から京に到着

【西軍】山内宗全方は賊軍呼ばわりされ、やや劣勢に。勢いを立て直そうと領国から兵を集めたの。西国の大内政弘(おおうちまさひろ)や河野道春(こうのみちはる)にも早く京都にくるように伝えたの。

大内政弘(おおうちまさひろ)は八か国の兵と瀬戸内海海賊衆を率いて、途中で河野道春の兵と合流して、沿道の東軍の防御網を突破して、8月に京都に入ったの。

つづく

⇒【応仁の乱】1467年8月、足利義視が京から伊勢に逃走