› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1471年

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1471年2015年02月02日

1471年 申叔舟の外交史書『海東諸国紀』が完成

トップ > サイトマップ >

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 申叔舟の外交史書『海東諸国紀』が完成

海東諸国紀(かいとうしょこくき)

対日外交の文献を収集し、編纂し、中世における日本国と琉球国について歴史や風俗を記載した漢文書籍の歴史書。

日本の皇室や武家政権の最高権力者、地名、国情、交聘(※)往来の沿革、日本からの使者に対する接待方法など記録されており、日朝関係史の貴重な資料。

申叔舟(シン・スクチュ)

朝鮮王朝初期の政治家

生誕 1417年

死没 1475年

日本語、中国語など他の国の言語が上手かったために外交官としても活躍。1443年に通信使(外交使節団)として日本に赴任。この経験を基に海東諸国紀を書きました。

現代は何もかも恵まれていて、英語だったハングル語だって自分のやる気次第で身につけることができる。

でも、昔は簡単に学べるものではなかった。きっとこれは日本も朝鮮も同じだと思う。そんな中で日本語や中国語を身につけた申叔舟さんはすごいと思う。

あと、日本から見る日本でなく、朝鮮から見る日本って興味があります。機会があれば海東諸国紀読んでみたいなー

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 申叔舟の外交史書『海東諸国紀』が完成

海東諸国紀(かいとうしょこくき)

対日外交の文献を収集し、編纂し、中世における日本国と琉球国について歴史や風俗を記載した漢文書籍の歴史書。

日本の皇室や武家政権の最高権力者、地名、国情、交聘(※)往来の沿革、日本からの使者に対する接待方法など記録されており、日朝関係史の貴重な資料。

申叔舟(シン・スクチュ)

朝鮮王朝初期の政治家

生誕 1417年

死没 1475年

日本語、中国語など他の国の言語が上手かったために外交官としても活躍。1443年に通信使(外交使節団)として日本に赴任。この経験を基に海東諸国紀を書きました。

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】海東諸国紀 [ 申叔舟 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5818%2f9784003345818.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5818%2f9784003345818.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】海東諸国紀 [ 申叔舟 ] |

現代は何もかも恵まれていて、英語だったハングル語だって自分のやる気次第で身につけることができる。

でも、昔は簡単に学べるものではなかった。きっとこれは日本も朝鮮も同じだと思う。そんな中で日本語や中国語を身につけた申叔舟さんはすごいと思う。

あと、日本から見る日本でなく、朝鮮から見る日本って興味があります。機会があれば海東諸国紀読んでみたいなー

2015年01月30日

1471年 桜島大噴火(文明の大噴火)

トップ > サイトマップ >

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 桜島大噴火(文明の大噴火)

九州の大隅にそびえる桜島。

桜島は約26,000年前に誕生し、17回の大噴火を繰り返してきました。かつてはその名の通り『島』でしたが、大正3年(1914年)の大正噴火により流れた溶岩によって海峡が埋め立てられ、大隅半島と陸続きになりました。

とくに文明(1471年)、安永(1779年)、大正(1914年)の3回が大きな噴火でそのたびに島は形を変えてきました。

文明の大噴火

文明3年(1471年)9月12日に大噴火が起こり、付近の住民が多数死傷しました。2年後の1473年にも噴火があり、続いて1475年、1476年にも噴火があり死者を多数出しています。

⇒鹿児島・桜島の観光案内【みんなの桜島】

桜島は今も噴火を続けている日本国内のみならず世界的にも有数の火山島。

観光地としても有名で鹿児島のシンボルです。私も2度行ったことがありますが、この先過去に起きた大噴火が起こらないことを祈ります。

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 桜島大噴火(文明の大噴火)

九州の大隅にそびえる桜島。

桜島は約26,000年前に誕生し、17回の大噴火を繰り返してきました。かつてはその名の通り『島』でしたが、大正3年(1914年)の大正噴火により流れた溶岩によって海峡が埋め立てられ、大隅半島と陸続きになりました。

とくに文明(1471年)、安永(1779年)、大正(1914年)の3回が大きな噴火でそのたびに島は形を変えてきました。

文明の大噴火

文明3年(1471年)9月12日に大噴火が起こり、付近の住民が多数死傷しました。2年後の1473年にも噴火があり、続いて1475年、1476年にも噴火があり死者を多数出しています。

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】みんなの桜島 [ 桜島ミュージアム ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2113%2f9784861242113.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2113%2f9784861242113.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】みんなの桜島 [ 桜島ミュージアム ] |

⇒鹿児島・桜島の観光案内【みんなの桜島】

桜島は今も噴火を続けている日本国内のみならず世界的にも有数の火山島。

観光地としても有名で鹿児島のシンボルです。私も2度行ったことがありますが、この先過去に起きた大噴火が起こらないことを祈ります。

2015年01月29日

1471年 能阿弥死去

トップ > サイトマップ >

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 能阿弥(のうあみ)死去

能阿弥(のうあみ) 姓は中尾、名は真能(さねよし)

室町時代の水墨画家、連歌師、茶人

生誕 応永4年(1397年)

死没 文明3年(1471年)

元は越前・朝倉氏の家臣だったが、足利義政ら3代の将軍に仕えた。

水彩画では子の芸阿弥(げいあみ)、孫の相阿弥(そうあみ)とともに『三阿弥(さんあみ)』と称され、阿弥派という水墨画の一派を形成した。『花鳥図屏風』や『白衣観音図』などの作品を残す。

連歌では『宗祇の七賢(そうぎのしちけん)』の一人に挙げられ、北野天満宮の連歌奉行も務めた。

茶道においては、書院飾りの完成、台子飾りの方式の制定などを行い、小笠原流の礼法を参酌して今日に伝えられているような茶の点て方を考案した。

将軍家の「唐物」鑑定家・能阿弥

※1469年 能阿弥の『花鳥図屏風』完成

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 能阿弥(のうあみ)死去

能阿弥(のうあみ) 姓は中尾、名は真能(さねよし)

室町時代の水墨画家、連歌師、茶人

生誕 応永4年(1397年)

死没 文明3年(1471年)

元は越前・朝倉氏の家臣だったが、足利義政ら3代の将軍に仕えた。

水彩画では子の芸阿弥(げいあみ)、孫の相阿弥(そうあみ)とともに『三阿弥(さんあみ)』と称され、阿弥派という水墨画の一派を形成した。『花鳥図屏風』や『白衣観音図』などの作品を残す。

連歌では『宗祇の七賢(そうぎのしちけん)』の一人に挙げられ、北野天満宮の連歌奉行も務めた。

茶道においては、書院飾りの完成、台子飾りの方式の制定などを行い、小笠原流の礼法を参酌して今日に伝えられているような茶の点て方を考案した。

茶道・香道・華道と水墨画 室町時代 よくわかる伝統文化の歴史 / 中村修也著 【全集・双書】 |

将軍家の「唐物」鑑定家・能阿弥

※1469年 能阿弥の『花鳥図屏風』完成

2015年01月28日

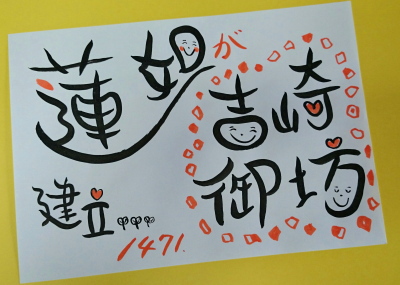

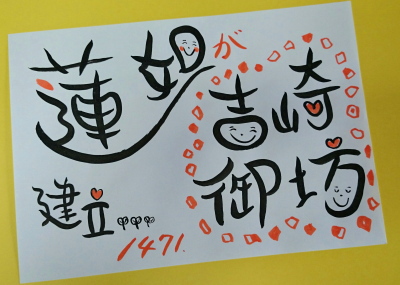

1471年 蓮如が布教拠点として吉崎御坊を建立

トップ > サイトマップ >

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 蓮如(れんにょ)が布教拠点として吉崎御坊(よしざきごぼう)を建立

浄土真宗本願寺派の8代宗主・蓮如(れんにょ)は、近畿地方で活発な布教活動を行ったことで、天台宗の総本山である比叡山延暦寺の怒りを買い京を追われる。

文明3年(1471年)7月、越前に布教拠点として吉崎御坊(よしざきごぼう、福井県金津町)を建立。この地で蓮如は教義を民衆にわかりやすく説き、吉崎御坊には加賀や越中から多くの門徒が集まった。吉崎一帯には坊舎や門徒の宿坊が立ち並び多いににぎわうこととなった。

蓮如(れんにょ)

浄土真宗本願寺派第8世

本願寺中興の祖、本願寺を再興し、現在の本願寺教団(本願寺派・大谷派)の礎を築く

本願寺は1272年、親鸞の末娘・覚信尼(かくしんに)が親鸞の遺骨を納めるために京都・東山大谷に建てたもの。当初は『大谷御影堂』と呼ばれていた。その後、親鸞のひ孫・覚如(かくにょ)が『本願寺』と名づけた。

本願寺は当初それほど信徒は多くなく、また蓮如が生まれたころの本願寺は、青蓮院の末寺に過ぎなかった。他宗や浄土真宗他派の興隆に対し、衰退の極みにあった。

しかし、8世蓮如の時代に、熱心な布教活動と末寺・門徒の組織化が活発に行われ、大きく発展した。

※1470年 蓮如が親鸞聖人絵伝を真宗寺に贈る

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 蓮如(れんにょ)が布教拠点として吉崎御坊(よしざきごぼう)を建立

浄土真宗本願寺派の8代宗主・蓮如(れんにょ)は、近畿地方で活発な布教活動を行ったことで、天台宗の総本山である比叡山延暦寺の怒りを買い京を追われる。

文明3年(1471年)7月、越前に布教拠点として吉崎御坊(よしざきごぼう、福井県金津町)を建立。この地で蓮如は教義を民衆にわかりやすく説き、吉崎御坊には加賀や越中から多くの門徒が集まった。吉崎一帯には坊舎や門徒の宿坊が立ち並び多いににぎわうこととなった。

蓮如(れんにょ)

浄土真宗本願寺派第8世

本願寺中興の祖、本願寺を再興し、現在の本願寺教団(本願寺派・大谷派)の礎を築く

本願寺は1272年、親鸞の末娘・覚信尼(かくしんに)が親鸞の遺骨を納めるために京都・東山大谷に建てたもの。当初は『大谷御影堂』と呼ばれていた。その後、親鸞のひ孫・覚如(かくにょ)が『本願寺』と名づけた。

本願寺は当初それほど信徒は多くなく、また蓮如が生まれたころの本願寺は、青蓮院の末寺に過ぎなかった。他宗や浄土真宗他派の興隆に対し、衰退の極みにあった。

しかし、8世蓮如の時代に、熱心な布教活動と末寺・門徒の組織化が活発に行われ、大きく発展した。

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】蓮如 [ 一楽真 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0653%2f9784422800653.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f0653%2f9784422800653.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】蓮如 [ 一楽真 ] |

※1470年 蓮如が親鸞聖人絵伝を真宗寺に贈る

2015年01月27日

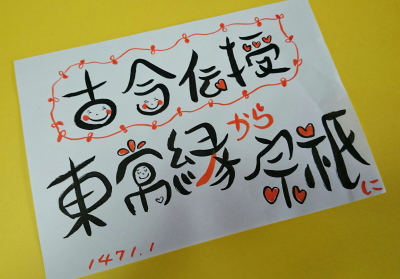

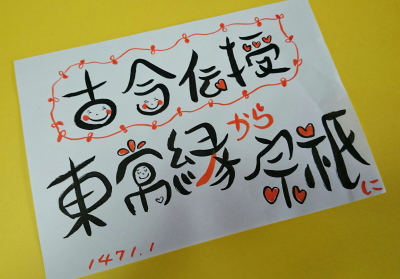

1471年 東常縁が宗祇に古今和歌集を伝授

トップ > サイトマップ >

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 東常縁(とうのつねより)が宗祇(そうぎ)に古今和歌集に関する秘説を教授(古今伝授)

平安時代の末期、古今和歌集の読み方や解釈を秘伝とする習慣ができつつあった。

鎌倉時代になると古今和歌集の解釈は歌学を家職とする二条家の秘事として代々受け継がれるようになった。しかし二条家が断絶すると秘伝は弟子の頓阿(とんあ)に受け継がれ、その後経賢(けいけん)、尭尋(ぎょうじん)、尭孝(ぎょうこう)と続いた。

尭孝が東常縁(とう つねより)に秘伝を教授し、それを東常縁が常縁は足利義尚や近衛政家、三条公敦などに古今集の伝授を行った。

文明3年(1471年)、東常縁は美濃国妙見宮(現在の明建神社)において連歌師・宗祇(そうぎ)に古今伝授を行なった。

※1468年 宗祇の旅日記『白河紀行』完成

※1469年 斎藤妙椿が略奪した郡上郡を東常縁に返還

1471(文明3)年の出来事

1471(文明3)年の出来事

1471年 東常縁(とうのつねより)が宗祇(そうぎ)に古今和歌集に関する秘説を教授(古今伝授)

平安時代の末期、古今和歌集の読み方や解釈を秘伝とする習慣ができつつあった。

鎌倉時代になると古今和歌集の解釈は歌学を家職とする二条家の秘事として代々受け継がれるようになった。しかし二条家が断絶すると秘伝は弟子の頓阿(とんあ)に受け継がれ、その後経賢(けいけん)、尭尋(ぎょうじん)、尭孝(ぎょうこう)と続いた。

尭孝が東常縁(とう つねより)に秘伝を教授し、それを東常縁が常縁は足利義尚や近衛政家、三条公敦などに古今集の伝授を行った。

文明3年(1471年)、東常縁は美濃国妙見宮(現在の明建神社)において連歌師・宗祇(そうぎ)に古今伝授を行なった。

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】古今和歌集新版 [ 高田祐彦 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1056%2f9784044001056.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f1056%2f9784044001056.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】古今和歌集新版 [ 高田祐彦 ] |

※1468年 宗祇の旅日記『白河紀行』完成

※1469年 斎藤妙椿が略奪した郡上郡を東常縁に返還