› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1473年

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1473年2015年02月17日

1473年 今川氏親(いまがわ うじちか) 誕生

トップ > サイトマップ >

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 今川氏親(いまがわ うじちか) 誕生

今川氏親(いまがわ うじちか)

生誕 文明3年(1471年)? 文明5年(1473年)?

死没 大永6年6月23日(1526年8月1日)

父:今川義忠、母:伊勢盛定の娘・北川殿

1473年、駿河を支配していた今川義忠の嫡男として誕生。

1476年、父・今川義忠が急死。父の従兄弟の小鹿範満(おしかのりみつ)が政務を執る。

1487年、今川氏親が成人しても家督を譲らない小鹿範満を自刃に追い込み、家督を相続。以後、かつて今川家が守護を務めていた遠江に侵攻し20年以上にわたり土豪たちと戦う。

1508年、遠江守護に就任。

1517年、遠江を平定。

1526年、今川仮名目録(いまがわかなもくろく)を制定。

1526年、今川館で死去。

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 今川氏親(いまがわ うじちか) 誕生

今川氏親(いまがわ うじちか)

生誕 文明3年(1471年)? 文明5年(1473年)?

死没 大永6年6月23日(1526年8月1日)

父:今川義忠、母:伊勢盛定の娘・北川殿

1473年、駿河を支配していた今川義忠の嫡男として誕生。

1476年、父・今川義忠が急死。父の従兄弟の小鹿範満(おしかのりみつ)が政務を執る。

1487年、今川氏親が成人しても家督を譲らない小鹿範満を自刃に追い込み、家督を相続。以後、かつて今川家が守護を務めていた遠江に侵攻し20年以上にわたり土豪たちと戦う。

1508年、遠江守護に就任。

1517年、遠江を平定。

1526年、今川仮名目録(いまがわかなもくろく)を制定。

1526年、今川館で死去。

2015年02月16日

1473年 吉田兼致が日記『兼致朝臣記』記述開始

トップ > サイトマップ >

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 吉田兼致が日記『兼致朝臣記(かねむねあそんき)』記述開始

吉田家日次記(よしだけひなみき)

京の吉田神社の神官である吉田家当主の日記。

※吉田兼煕の兼煕卿記(かねひろきょうき)

※吉田兼敦の兼敦朝臣記(かねあつあそんき)

※吉田兼致の兼致朝臣記(かねむねあそんき)

※吉田兼右の『兼右卿記(かねみぎきょうき)

卜部家(うらべけ)の流れをくみ、戦国時代から江戸時代にかけて全国の神社に対する支配を広げた吉田家と、公家や武家とのつながりが記録されている。

吉田神社

859年、中納言藤原山蔭(ふじわらやまかげ)が勧請し創建。

鎌倉時代以降は、卜部氏(後の吉田家)が神職を相伝するようになった。室町時代末期に吉田兼倶が吉田神道(唯一神道)を創設し、神道界に絶大なる権威を得る。

吉田神社

京都府京都市左京区吉田神楽岡町30

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 吉田兼致が日記『兼致朝臣記(かねむねあそんき)』記述開始

吉田家日次記(よしだけひなみき)

京の吉田神社の神官である吉田家当主の日記。

※吉田兼煕の兼煕卿記(かねひろきょうき)

※吉田兼敦の兼敦朝臣記(かねあつあそんき)

※吉田兼致の兼致朝臣記(かねむねあそんき)

※吉田兼右の『兼右卿記(かねみぎきょうき)

卜部家(うらべけ)の流れをくみ、戦国時代から江戸時代にかけて全国の神社に対する支配を広げた吉田家と、公家や武家とのつながりが記録されている。

吉田神社

859年、中納言藤原山蔭(ふじわらやまかげ)が勧請し創建。

鎌倉時代以降は、卜部氏(後の吉田家)が神職を相伝するようになった。室町時代末期に吉田兼倶が吉田神道(唯一神道)を創設し、神道界に絶大なる権威を得る。

吉田神社

京都府京都市左京区吉田神楽岡町30

2015年02月13日

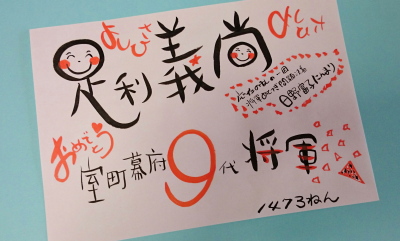

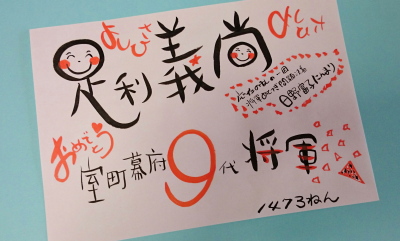

1473年 足利義尚が元服し、室町幕府9代将軍に就任

トップ > サイトマップ >

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 足利義尚(よしひさ)が元服し、室町幕府9代将軍に就任

室町幕府第8代足利義政は正室・日野富子との間に1455年男子が誕生。しかし、誕生してすぐに死んでしまったため、弟の義視(よしみ)を跡継ぎと決めていた。ところが義尚が誕生したため、次期将軍をめぐる熾烈な抗争が勃発。これが応仁の乱の引き金となる。

⇒【応仁の乱の背景】足利将軍家の後継問題

1473年、義政から将軍職を譲られ、義尚は9代将軍に就任。義尚は8歳と幼かったため、幕政の実権は後見となった母・日野富子やその兄・日野勝光らが掌握。

室町幕府第9代征夷大将軍・足利義尚(よしひさ)

生誕 寛正6年11月23日(1465年12月11日)

死没 長享3年3月26日(1489年4月26日)

父:足利義政、母:日野富子

酒色に溺れ、財を失い、家名を汚す。こんな息子がいたからこその悲哀と葛藤。

足利義政の息子―足利義尚/ 細川勝元の息子―細川政元など

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 足利義尚(よしひさ)が元服し、室町幕府9代将軍に就任

室町幕府第8代足利義政は正室・日野富子との間に1455年男子が誕生。しかし、誕生してすぐに死んでしまったため、弟の義視(よしみ)を跡継ぎと決めていた。ところが義尚が誕生したため、次期将軍をめぐる熾烈な抗争が勃発。これが応仁の乱の引き金となる。

⇒【応仁の乱の背景】足利将軍家の後継問題

1473年、義政から将軍職を譲られ、義尚は9代将軍に就任。義尚は8歳と幼かったため、幕政の実権は後見となった母・日野富子やその兄・日野勝光らが掌握。

室町幕府第9代征夷大将軍・足利義尚(よしひさ)

生誕 寛正6年11月23日(1465年12月11日)

死没 長享3年3月26日(1489年4月26日)

父:足利義政、母:日野富子

【送料無料】 日本史 不肖の息子 / 森下賢一 【単行本】 |

酒色に溺れ、財を失い、家名を汚す。こんな息子がいたからこその悲哀と葛藤。

足利義政の息子―足利義尚/ 細川勝元の息子―細川政元など

2015年02月12日

1473年 画僧・墨渓(桃林安栄)が死去

トップ > サイトマップ >

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 画僧・墨渓(ぼっけい)が死去

墨渓(ぼっけい)、桃林安栄(とうりんあんえい)

室町時代の画僧。曾我派の始祖とされる。

越前の朝倉氏の庇護をうけた後、京都で画僧の周文(しゅうぶん)の弟子となり、水墨画を習得する。

親交のあった一休宗純(いっきゅうそうじゅん)のもとに参禅し、優れた肖像画を多数残す。

【墨渓の作品】

一休和尚像、一休賛達磨(だるま)図など

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

1473年 画僧・墨渓(ぼっけい)が死去

墨渓(ぼっけい)、桃林安栄(とうりんあんえい)

室町時代の画僧。曾我派の始祖とされる。

越前の朝倉氏の庇護をうけた後、京都で画僧の周文(しゅうぶん)の弟子となり、水墨画を習得する。

親交のあった一休宗純(いっきゅうそうじゅん)のもとに参禅し、優れた肖像画を多数残す。

【墨渓の作品】

一休和尚像、一休賛達磨(だるま)図など

2015年02月10日

1473年 【応仁の乱】東軍・細川勝元死去

トップ > サイトマップ >

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

【応仁の乱】

1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

まるで【西軍】山名宗全のあとを追うように、【東軍】細川勝元も宗全の死後2か月後に亡くなる。

文明5年(1473年)5月11日、病気を患い死去。でも、一説では山名派による暗殺説もあり。まぁ、宗全が亡くなって、そのあとすぐに勝元がなくなったからね・・・。いろいろと憶測はされるよね。

両軍とも指揮官を失ったことで、厭戦気分が高まる。

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

【応仁の乱】

1473年5月11日、東軍・細川勝元死去

まるで【西軍】山名宗全のあとを追うように、【東軍】細川勝元も宗全の死後2か月後に亡くなる。

文明5年(1473年)5月11日、病気を患い死去。でも、一説では山名派による暗殺説もあり。まぁ、宗全が亡くなって、そのあとすぐに勝元がなくなったからね・・・。いろいろと憶測はされるよね。

両軍とも指揮官を失ったことで、厭戦気分が高まる。

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】山名宗全と細川勝元 [ 小川信 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3999%2f9784642063999.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f3999%2f9784642063999.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】山名宗全と細川勝元 [ 小川信 ] |

2015年02月09日

1473年 【応仁の乱】西軍・山名宗全死去

トップ > サイトマップ >

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

【応仁の乱】

1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

文明4年(1472年)1月、【西軍】山名宗全は【東軍】細川勝元に和議を提案したがうまくいかず。

文明4年(1472年)5月、山名宗全が自殺(切腹未遂)を図る。この理由はわからず。和議もうまくいかず疲れたのかな。何しろ、宗全は年だからね。

文明4年(1472年)8月、山名宗全は家督を山名政豊(やまなまさとよ)に譲り隠居。山名政豊は宗全の子という説、山名宗全の子・教豊(のりとよ)の子という説があり。

文明5年(1473年)3月18日、山名宗全病死。前年の自殺の時の傷も一因になったといわれている。享年70。

1473(文明5)年の出来事

1473(文明5)年の出来事

【応仁の乱】

1473年3月18日、西軍・山名宗全死去

文明4年(1472年)1月、【西軍】山名宗全は【東軍】細川勝元に和議を提案したがうまくいかず。

文明4年(1472年)5月、山名宗全が自殺(切腹未遂)を図る。この理由はわからず。和議もうまくいかず疲れたのかな。何しろ、宗全は年だからね。

文明4年(1472年)8月、山名宗全は家督を山名政豊(やまなまさとよ)に譲り隠居。山名政豊は宗全の子という説、山名宗全の子・教豊(のりとよ)の子という説があり。

文明5年(1473年)3月18日、山名宗全病死。前年の自殺の時の傷も一因になったといわれている。享年70。

![【楽天ブックスならいつでも送料無料】山名宗全 [ 川岡勉 ]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2528%2f9784642052528.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f2528%2f9784642052528.jpg%3f_ex%3d80x80) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】山名宗全 [ 川岡勉 ] |