› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1478年

› 応仁の乱~戦国乱世を可愛らしく表現 › 1478年2015年03月30日

1478年 日蓮の伝記『元祖化導記(がんそけどうき)』完成

トップ > サイトマップ >

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 日蓮の伝記『元祖化導記(がんそけどうき)』完成

日蓮宗の僧・日朝(にっちょう)が、宗祖である日蓮の伝記『元祖化導記(がんそけどうき)』を完成される。

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 日蓮の伝記『元祖化導記(がんそけどうき)』完成

日蓮宗の僧・日朝(にっちょう)が、宗祖である日蓮の伝記『元祖化導記(がんそけどうき)』を完成される。

2015年03月27日

1478年 幕府が室町殿再建のため諸国の大名から徴税

トップ > サイトマップ >

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 幕府が室町殿再建のため諸国の大名から徴税

室町殿(むろまちどの)

足利将軍家の邸宅。花の御所(はなのごしょ)とも呼ばれる。

現在の京都府京都市上京区にあった。

応仁の乱の戦火で焼失したため、再建するために諸国の大名から徴税。

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 幕府が室町殿再建のため諸国の大名から徴税

室町殿(むろまちどの)

足利将軍家の邸宅。花の御所(はなのごしょ)とも呼ばれる。

現在の京都府京都市上京区にあった。

応仁の乱の戦火で焼失したため、再建するために諸国の大名から徴税。

2015年03月26日

1478年 大内政弘が筑前に徳政令(とくせいれい)を発布

トップ > サイトマップ >

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 大内政弘が筑前に徳政令(とくせいれい)を発布

大内政弘(おおうちまさひろ)

西軍側の主力として応仁の乱に参戦

1477年、応仁の乱が収束し山口に帰国。

1478年、九州に出陣して少弐氏と戦い、豊前・筑前を確保する。

徳政令(とくせいれい)

鎌倉・室町時代に幕府が債権者・金融業者に対して、債権放棄を命じた法令。

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 大内政弘が筑前に徳政令(とくせいれい)を発布

大内政弘(おおうちまさひろ)

西軍側の主力として応仁の乱に参戦

1477年、応仁の乱が収束し山口に帰国。

1478年、九州に出陣して少弐氏と戦い、豊前・筑前を確保する。

徳政令(とくせいれい)

鎌倉・室町時代に幕府が債権者・金融業者に対して、債権放棄を命じた法令。

2015年03月25日

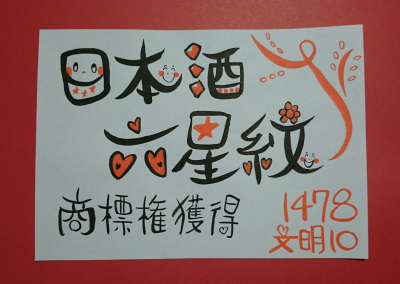

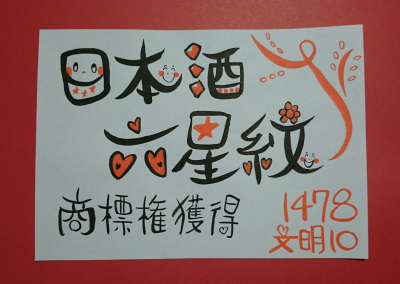

1478年 日本酒『六星紋』が商標権を獲得

トップ > サイトマップ >

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 日本酒『六星紋』が商標権を獲得

日本で最初の日本酒の商標(銘柄)が誕生

京の造り酒屋・柳屋が販売していた日本酒『六星紋』の商標権が認められた。

名酒としられた六星紋は普通の酒の約2倍で売られていたので、偽造品が出回るようになり、柳屋の当主・中興家俊が幕府に六星紋の商標の保護を要請し認められた。

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 日本酒『六星紋』が商標権を獲得

日本で最初の日本酒の商標(銘柄)が誕生

京の造り酒屋・柳屋が販売していた日本酒『六星紋』の商標権が認められた。

名酒としられた六星紋は普通の酒の約2倍で売られていたので、偽造品が出回るようになり、柳屋の当主・中興家俊が幕府に六星紋の商標の保護を要請し認められた。

2015年03月24日

1478年 儒学者・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が薩摩に来訪

トップ > サイトマップ >

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 儒学者・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が薩摩に来訪

桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)

臨済宗の僧侶、儒学者

長門国赤間関出身。南禅寺で惟肖得巌や景徐周麟らに師事、1467年に遣明船の三号船士官となって明に渡り儒学を学ぶ。

1473年、日本に帰国したが、応仁の乱による戦禍から逃れるため、各地を転々とする。

1478年、島津家から熱心な誘いを受け、薩摩を訪れ、儒学を普及させ、薩南学派の祖となる。

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 儒学者・桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)が薩摩に来訪

桂庵玄樹(けいあんげんじゅ)

臨済宗の僧侶、儒学者

長門国赤間関出身。南禅寺で惟肖得巌や景徐周麟らに師事、1467年に遣明船の三号船士官となって明に渡り儒学を学ぶ。

1473年、日本に帰国したが、応仁の乱による戦禍から逃れるため、各地を転々とする。

1478年、島津家から熱心な誘いを受け、薩摩を訪れ、儒学を普及させ、薩南学派の祖となる。

2015年03月23日

1478年 幕府が御所修理費捻出のため関所を新設

トップ > サイトマップ >

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 幕府が御所修理費捻出のため関所を新設

日野富子が京の七口に関所を設置し、通行料を徴収。

京の七口(きょうのななくち)

京につながる街道の代表的な出入口

鎌倉時代に京の七口に関所を設け、通行料を徴収。しかし、高い通行料に苦しむ民衆が一揆を起こし1459年に廃止。

1478年1月11日、室町幕府8代将軍の正室・日野富子が御所の修理費用をねん出するという名目で関所を復活。

1478(文明10)年の出来事

1478(文明10)年の出来事

1478年 幕府が御所修理費捻出のため関所を新設

日野富子が京の七口に関所を設置し、通行料を徴収。

京の七口(きょうのななくち)

京につながる街道の代表的な出入口

鎌倉時代に京の七口に関所を設け、通行料を徴収。しかし、高い通行料に苦しむ民衆が一揆を起こし1459年に廃止。

1478年1月11日、室町幕府8代将軍の正室・日野富子が御所の修理費用をねん出するという名目で関所を復活。