2014年10月29日

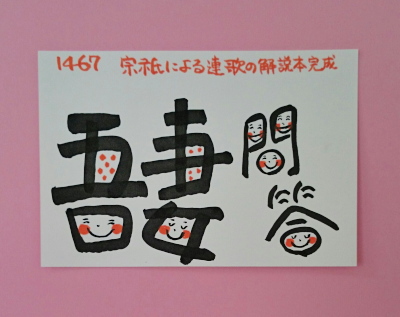

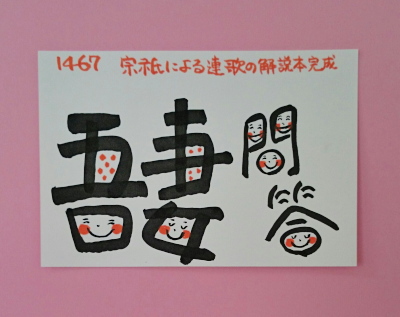

1467年3月23日 連歌の解読本『吾妻問答(あずまもんどう)』完成

トップ > サイトマップ >

1467(応仁元)年の出来事

1467(応仁元)年の出来事

1467年3月23日、吾妻問答(あずまもんどう)完成

※当時、貴族や武士の間で連歌(れんが)が流行。

※連歌(れんが)は、和歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を複数の人たちで交互に作り、ひとつの詩にするの。

※Aさんが上の句(五・七・五)を作ったら、次はBさんが下の句(七・七)を作るの。これをリレー方式でどんどん繋いでいくんだけど、即興でやるの。すごいよねー 当時の人たちの頭の良さ、発想力、想像力はすごい 私なんて和歌も読めない(^^;;

私なんて和歌も読めない(^^;;

※吾妻問答というタイトルは、関東で書いたから、吾妻ってつけたんだって。なんか吾妻と聞くと鎌倉時代が思い浮かぶけど、この吾妻問答は鎌倉時代とは関係ないよ。

※吾妻問答を書いたのは連歌師の宗祇(そうぎ)さん。この人は連歌界の第一人者。

1467(応仁元)年の出来事

1467(応仁元)年の出来事

1467年3月23日、吾妻問答(あずまもんどう)完成

※当時、貴族や武士の間で連歌(れんが)が流行。

※連歌(れんが)は、和歌の上の句(五・七・五)と下の句(七・七)を複数の人たちで交互に作り、ひとつの詩にするの。

※Aさんが上の句(五・七・五)を作ったら、次はBさんが下の句(七・七)を作るの。これをリレー方式でどんどん繋いでいくんだけど、即興でやるの。すごいよねー 当時の人たちの頭の良さ、発想力、想像力はすごい

私なんて和歌も読めない(^^;;

私なんて和歌も読めない(^^;;※吾妻問答というタイトルは、関東で書いたから、吾妻ってつけたんだって。なんか吾妻と聞くと鎌倉時代が思い浮かぶけど、この吾妻問答は鎌倉時代とは関係ないよ。

※吾妻問答を書いたのは連歌師の宗祇(そうぎ)さん。この人は連歌界の第一人者。

Posted by 夢子 at 14:30

│1467年