2015年07月03日

1485年 山城の国一揆勃発

トップ > サイトマップ >

1485年 山城の国一揆勃発

山城国南部(京都府南部)で国人と呼ばれる土着の武士と農民たちを中心とした大規模な一揆。

応仁の乱の終結後も各地で守護大名同士の小競り合いは続いていた。

山城国南部では応仁の乱の原因のひとつともなった畠山政長と畠山義就との家督争いが続いており、この年の10月以来、両軍が対陣してこう着状態となっていた。

これに迷惑していた国人、農民たちは宇治の平等院に集まり評定をもった。この評定が『国中掟法』を取り決め、両軍への撤退を要求。受け入れられなければ武力闘争も辞さない構えを見せた。

両畠山家はこれを受け入れ撤退。

山城国南部では以後8年間にわたって、一揆指導者らによる自治的支配が行われた。

※【応仁の乱の背景】管領・畠山家の後継問題

※【応仁の乱】1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

1485年 山城の国一揆勃発

山城国南部(京都府南部)で国人と呼ばれる土着の武士と農民たちを中心とした大規模な一揆。

応仁の乱の終結後も各地で守護大名同士の小競り合いは続いていた。

山城国南部では応仁の乱の原因のひとつともなった畠山政長と畠山義就との家督争いが続いており、この年の10月以来、両軍が対陣してこう着状態となっていた。

これに迷惑していた国人、農民たちは宇治の平等院に集まり評定をもった。この評定が『国中掟法』を取り決め、両軍への撤退を要求。受け入れられなければ武力闘争も辞さない構えを見せた。

両畠山家はこれを受け入れ撤退。

山城国南部では以後8年間にわたって、一揆指導者らによる自治的支配が行われた。

※【応仁の乱の背景】管領・畠山家の後継問題

※【応仁の乱】1477年11月20日、11年におよび応仁の乱終結

2015年07月02日

1485年 芸阿弥(げいあみ)死去

トップ > サイトマップ >

1485年 芸阿弥(げいあみ)死去

芸阿弥(げいあみ)

室町時代中期の絵師、連歌師、表具師、鑑定家。

生誕 永享3年(1431年)

死没 文明17年11月2日(1485年12月8日)

父の能阿弥(のうあみ)、子の相阿弥(そうあみ)とともに『三阿弥』と称される。

室町幕府8代将軍・足利義政のもとで中国の美術品の鑑定役を務める。

芸阿弥は水墨画の制作でも才能を発揮。しかし応仁の乱でほとんど失われ、現存するのは『観瀑図(かんばくず)』のみ。

⇒観瀑図 根津美術館所蔵、重要文化財

能阿弥に関する記事

※1469年 能阿弥の『花鳥図屏風』完成

※1471年 能阿弥死去

1485年 芸阿弥(げいあみ)死去

芸阿弥(げいあみ)

室町時代中期の絵師、連歌師、表具師、鑑定家。

生誕 永享3年(1431年)

死没 文明17年11月2日(1485年12月8日)

父の能阿弥(のうあみ)、子の相阿弥(そうあみ)とともに『三阿弥』と称される。

室町幕府8代将軍・足利義政のもとで中国の美術品の鑑定役を務める。

芸阿弥は水墨画の制作でも才能を発揮。しかし応仁の乱でほとんど失われ、現存するのは『観瀑図(かんばくず)』のみ。

⇒観瀑図 根津美術館所蔵、重要文化財

能阿弥に関する記事

※1469年 能阿弥の『花鳥図屏風』完成

※1471年 能阿弥死去

2015年07月01日

1485年 太田道灌が万里集九を江戸城に招待

トップ > サイトマップ >

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 太田道灌が万里集九を江戸城に招待

万里集九(ばんりしゅうく)室町時代の禅僧、歌人。応仁の乱後、還俗。

文明17年(1485年)10月、太田道灌に招かれて江戸城に滞在する。

翌1486年、太田道灌が上杉定正に暗殺される。その後に上杉定正に追われた道灌の子・太田資康を見舞う。

太田道灌に関する記事

※1474年 太田道灌が『武州江戸歌合』を開催

※1476年 長尾景春(かげはる)の乱が勃発

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事1485年 太田道灌が万里集九を江戸城に招待

万里集九(ばんりしゅうく)室町時代の禅僧、歌人。応仁の乱後、還俗。

文明17年(1485年)10月、太田道灌に招かれて江戸城に滞在する。

翌1486年、太田道灌が上杉定正に暗殺される。その後に上杉定正に追われた道灌の子・太田資康を見舞う。

太田道灌に関する記事

※1474年 太田道灌が『武州江戸歌合』を開催

※1476年 長尾景春(かげはる)の乱が勃発

2015年06月05日

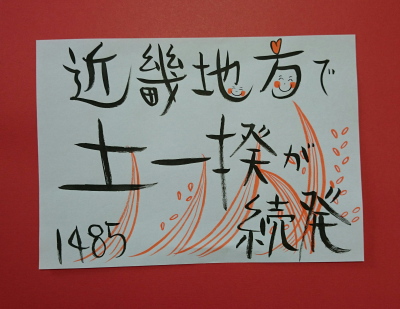

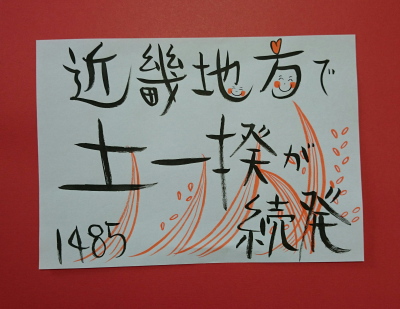

1485年 近畿地方で土一揆が続出

トップ > サイトマップ >

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 近畿地方で土一揆が続出

土一揆

農民の一揆。

農民が年貢・公事(くじ)の減免や徳政を要求して、荘園領主、守護、酒屋・土倉(どそう)といった高利貸資本などの支配者勢力に対して行った武装蜂起(ほうき)。

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 近畿地方で土一揆が続出

土一揆

農民の一揆。

農民が年貢・公事(くじ)の減免や徳政を要求して、荘園領主、守護、酒屋・土倉(どそう)といった高利貸資本などの支配者勢力に対して行った武装蜂起(ほうき)。

2015年06月04日

1485年 元興寺(がんこうじ)前で馬市が開催

トップ > サイトマップ >

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 元興寺(がんこうじ)前で馬市が開催

興福寺(奈良県奈良市)の僧・古市澄胤(ふるいちちょういん)が、元興寺(がんこうじ)の門前で馬市を開催。

京では1343年から五条で馬市が行われていた。その後、鳥羽でも開催されるようになった。

元興寺の馬市は大盛況で、この後毎月5日、15日、25日に行われるようになった。

古市澄胤に関する記事

※1469年 古市澄胤が淋汗茶湯を開催

興福寺に関する記事

※1468年 木綿販売で小物座と布座が衝突

※1468年 関白の一条兼良(いちじょうかねら)が戦渦を逃れ京を脱出

※1469年 古市澄胤が淋汗茶湯を開催

※1472年 源氏物語の解説書『花鳥余情』完成

※1480年 京で土一揆が勃発

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 元興寺(がんこうじ)前で馬市が開催

興福寺(奈良県奈良市)の僧・古市澄胤(ふるいちちょういん)が、元興寺(がんこうじ)の門前で馬市を開催。

京では1343年から五条で馬市が行われていた。その後、鳥羽でも開催されるようになった。

元興寺の馬市は大盛況で、この後毎月5日、15日、25日に行われるようになった。

古市澄胤に関する記事

※1469年 古市澄胤が淋汗茶湯を開催

興福寺に関する記事

※1468年 木綿販売で小物座と布座が衝突

※1468年 関白の一条兼良(いちじょうかねら)が戦渦を逃れ京を脱出

※1469年 古市澄胤が淋汗茶湯を開催

※1472年 源氏物語の解説書『花鳥余情』完成

※1480年 京で土一揆が勃発

2015年06月04日

1485年 大内政弘が撰銭令(えりぜにれい)を制定

トップ > サイトマップ >

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 大内政弘が撰銭令(えりぜにれい)を制定

撰銭(えりぜに)

良銭と悪銭とを選別する行為、法に定められた比率で良銭・悪銭を混用して使うこと。

撰銭令(えりぜにれい)

室町時代、室町幕府や大名などが撰銭を禁止するもの。

1485(文明17)年の出来事

1485(文明17)年の出来事

1485年 大内政弘が撰銭令(えりぜにれい)を制定

撰銭(えりぜに)

良銭と悪銭とを選別する行為、法に定められた比率で良銭・悪銭を混用して使うこと。

撰銭令(えりぜにれい)

室町時代、室町幕府や大名などが撰銭を禁止するもの。