2014年11月06日

【応仁の乱の背景】管領・畠山家の後継問題

トップ > サイトマップ >

前ページのつづき

【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題

【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題

畠山(はたけやま)氏

三管領の一族。

管領・・・将軍に次ぐ地位で、将軍を補佐し、将軍の命令を直接受けて下に伝達する。この人たちは足利一門の有力守護である細川・斯波・畠山の三氏から選任され就任した。 この三つの一族を三管領(さんかんれい)という。

当主・畠山持国(はたけやまもちくに)は、河内(大阪府)、紀伊(和歌山県)、越中(富山県)三国の守護職をもち、細川勝元と互いに管領の要職について幕府の体制を固めた。

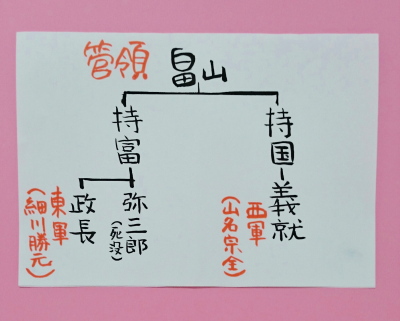

しかし、彼には初め実子がなく、弟・持富(もちとみ)を養子にしたの。ところが、のちに側室に義就(よしなり)が生まれたので家督を譲り、持富を廃嫡したの。これって、将軍・義政のところと一緒だよね(⇒足利将軍家の後継問題)。だから畠山家もお家騒動が起こるの。

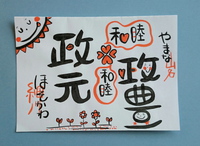

持国は我が子・義就に家督を譲ったんだけど、重臣たちは納得しなかったの。それでごたごたが起きるんだけど、重臣のなかには持国の処理に不満をもち、持富の子・弥三郎(死没)やその弟・政長を家督にしようと計画し、細川勝元の援助を受けて、持国を隠居させるとともに、義就を廃嫡し、享徳3年(1454年)8月、政長を畠山家の当主としたの。そして寛正5年(1464年)11月、細川勝元の後任の管領に就任したの。

ここで収まればよかったんだけど、廃嫡、追放された義就がだまっていないんだよね。

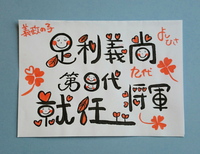

追放された義就は山名宗全を頼って再び上洛し、文正元年(1466年)12月、赦されて将軍・義政に目通りするんだけど・・・

ここから、いよいよ応仁の乱の幕開け。

つづく

⇒【応仁の乱のきっかけ】1466年12月、畠山義就が河内から出陣

前ページのつづき

【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題

【応仁の乱の背景】管領・斯波氏の後継問題畠山(はたけやま)氏

三管領の一族。

管領・・・将軍に次ぐ地位で、将軍を補佐し、将軍の命令を直接受けて下に伝達する。この人たちは足利一門の有力守護である細川・斯波・畠山の三氏から選任され就任した。 この三つの一族を三管領(さんかんれい)という。

当主・畠山持国(はたけやまもちくに)は、河内(大阪府)、紀伊(和歌山県)、越中(富山県)三国の守護職をもち、細川勝元と互いに管領の要職について幕府の体制を固めた。

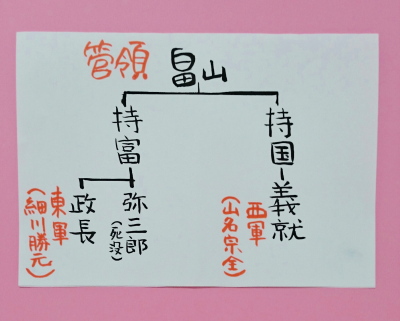

しかし、彼には初め実子がなく、弟・持富(もちとみ)を養子にしたの。ところが、のちに側室に義就(よしなり)が生まれたので家督を譲り、持富を廃嫡したの。これって、将軍・義政のところと一緒だよね(⇒足利将軍家の後継問題)。だから畠山家もお家騒動が起こるの。

持国は我が子・義就に家督を譲ったんだけど、重臣たちは納得しなかったの。それでごたごたが起きるんだけど、重臣のなかには持国の処理に不満をもち、持富の子・弥三郎(死没)やその弟・政長を家督にしようと計画し、細川勝元の援助を受けて、持国を隠居させるとともに、義就を廃嫡し、享徳3年(1454年)8月、政長を畠山家の当主としたの。そして寛正5年(1464年)11月、細川勝元の後任の管領に就任したの。

ここで収まればよかったんだけど、廃嫡、追放された義就がだまっていないんだよね。

追放された義就は山名宗全を頼って再び上洛し、文正元年(1466年)12月、赦されて将軍・義政に目通りするんだけど・・・

ここから、いよいよ応仁の乱の幕開け。

つづく

⇒【応仁の乱のきっかけ】1466年12月、畠山義就が河内から出陣

Posted by 夢子 at 11:40

│応仁の乱